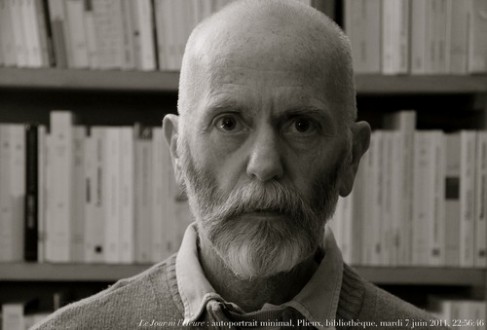

Il arrive parfois que les grandes convulsions de notre temps naissent non de proclamations tonitruantes, mais d’un simple article, posé comme un pavé dans le marécage d’un conformisme figé. Le 24 avril 2025, le Wall Street Journal — journal de l’Amérique industrielle, organe de l’establishment financier, et pourtant sensible aux frémissements des temps — publiait une tribune de Dominic Green intitulée Who’s Afraid of Renaud Camus ?. À travers ces quelques feuillets, l’auteur ne faisait pas qu’évoquer un écrivain français banni des salons parisiens et interdit d’entrée au Royaume-Uni : il touchait une corde vibrante, celle des tabous inavoués de l’Occident contemporain.

Renaud Camus, qu’on présente souvent comme le père spirituel du concept de « Grand Remplacement », se trouve au cœur d’un tumulte qui dépasse sa personne. Green prend soin de dissocier l’idée originelle de Camus — selon laquelle l’Europe connaît une mutation démographique sans précédent, fruit d’un mondialisme qui dilue les peuples — des distorsions paranoïaques qu’en ont fait certaines figures du conspirationnisme américain. Camus n’évoque point des élites maléfiques ourdissant dans l’ombre une substitution des peuples, mais une mécanique aveugle, celle d’un capitalisme mondialisé qui traite l’homme comme matière interchangeable. « Il a commis l’erreur de remarquer les choses », écrit Green avec cette ironie mordante propre aux esprits anglais. Et c’est bien là son crime aux yeux d’une époque qui préfère ne pas voir.

Cette défense nuancée de l’écrivain français a déclenché une cascade de réactions sur les réseaux sociaux, principalement sur X (ex-Twitter), où la ligne de fracture s’est aussitôt dessinée. En France, les soutiens sont venus de ceux qui, depuis longtemps, dénoncent l’ostracisation intellectuelle de Camus. Le journaliste Ivan Rioufol salua la tribune comme une reconnaissance venue d’outre-Atlantique, tandis que d’autres regrettèrent qu’il faille le concours d’un journal américain pour réhabiliter une figure française bannie chez elle. Ces prises de position, nombreuses dans les cercles conservateurs et identitaires, traduisent un ressentiment croissant face à une intelligentsia nationale accusée de lâcheté et de suivisme.

Mais à l’autre bout du spectre, l’indignation fut immédiate. Des militants, des associations, voire d’anciens lecteurs choqués, dénoncèrent ce qu’ils perçoivent comme une tentative de « blanchiment » idéologique. Certains rappellent les condamnations judiciaires de Camus pour provocation à la haine, notamment ses propos sur l’islam ou ses déclarations jugées offensantes à l’égard de l’immigration africaine. Pour ces voix, la tribune de Green revient à « réhabiliter un idéologue du ressentiment », en masquant les liens, directs ou indirects, entre les thèses de Camus et certains actes terroristes, comme celui perpétré à Christchurch en 2019.

À l’étranger, le retentissement ne fut pas moindre. Aux États-Unis, les cercles conservateurs saluèrent la tribune comme un acte de résistance à la censure idéologique qui, selon eux, règne sur l’Europe. À l’inverse, plusieurs ONG antiracistes s’alarmaient d’un « retour en grâce » de figures accusées de semer la discorde ethnique. La Licra, fidèle à sa vigilance, dénonça ce qu’elle considérait comme une « légitimation dangereuse » de thèses racialistes sous couvert de liberté d’expression.

Outre-Manche, l’interdiction faite à Camus d’entrer sur le territoire britannique fut, elle aussi, au centre des débats. Dominic Green la présente comme un symptôme alarmant : la preuve que la liberté d’expression, pilier du modèle libéral anglais depuis la Glorieuse Révolution, s’effondre sous la pression des minorités agissantes et d’un pouvoir frileux. Il note, avec une gravité teintée d’ironie, que l’Angleterre qui jadis tolérait Marx et Engels s’effraie désormais d’un écrivain septuagénaire parlant devant une poignée de fidèles. Le parallèle est audacieux, mais révélateur : c’est moins Camus que la société qui l’interdit qui se trouve ici interrogée.

Car derrière cette affaire se profile une tension plus vaste. Elle touche à ce que l’on ose encore penser publiquement sur l’identité, la religion, la mémoire et l’avenir des nations. Camus, ancien socialiste, défenseur jadis des causes homosexuelles, devenu vigie solitaire du naufrage civilisationnel, cristallise toutes les contradictions de notre époque. Il fut condamné pour avoir dit trop vite ce que d’autres commencent à dire plus tard, plus doucement, moins brutalement, mais dans le même sens. Il est haï parce qu’il fut précurseur, et que ses thèses, si elles étaient autrefois marginales, se retrouvent aujourd’hui — fût-ce sous des formes atténuées — dans des discours qui structurent désormais le débat public.

La tribune du Wall Street Journal agit ici comme révélateur. Elle ne fait pas l’apologie de Camus, elle ne reprend pas ses thèses à son compte, mais elle rappelle une règle élémentaire de toute civilisation politique : on débat avec ceux que l’on conteste, on ne les bannit pas comme des lépreux. Le bannissement n’est jamais un acte neutre : il traduit une peur, un aveu d’impuissance, et souvent, une forme de mauvaise conscience.

En France, où Camus demeure un spectre errant dans les marges de la République des Lettres, cette reconnaissance venue d’Amérique embarrasse. On fait mine de ne pas l’avoir vue. On se contente de dénigrer l’auteur, ou d’attaquer ceux qui osent encore le lire. Mais les idées, même portées par des voix dissonantes, ne meurent jamais tout à fait. Et les tribunes venues de l’étranger ont parfois plus d’effet que mille éditoriaux de convenance. Qui sait ? Peut-être, dans vingt ans, une autre génération redécouvrira Camus comme un témoin du malaise d’une civilisation qui, ne sachant plus ce qu’elle était, sombra dans la honte d’elle-même.

Balbino Katz

Illustration : DR

[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine

Une réponse à “La tribune sur Renaud Camus dans le Wall Street Journal suscite un séisme intellectuel”

La licra qui sert a rien à perdu ses procès en appel intenté à Zemmour et Bensoussan.

Camus a gagné en appel .

Renaud Camus au tribunal correctionnel de Paris. L’écrivain célèbre, théoricien du concept de grand remplacement, était poursuivi pour « injure publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion ». Et les parties civiles ne manquaient pas, rappelle Le Monde. Sur le banc de l’accusation étaient en effet rassemblés la Licra, SOS Racisme, le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), l’Union des étudiants juifs de France (UEJF), l’Action internationale pour la justice (AIPJ) et enfin, last but not least, la Délégation interministérielle contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti LGBT ! Cette impressionnante accumulation de parties civiles n’aura pourtant pas suffi à faire condamner Renaud Camus : un compte Twitter tenu par ses proches a annoncé sa relaxe, ce mercredi 10 février 2021.Des préservatifs, la CAF et la banquise

L’objet de la discorde était un simple tweet, publié par le théoricien en février 2019 : « Une boîte de préservatifs offerte en Afrique, c’est trois noyés en moins en Méditerranée, cent mille euros d’économie pour la CAF, deux cellules de prison libérées et trois centimètres de banquise préservée. ». Un tweet présenté comme « humoristique et légèrement caricatural » lors du procès par Me Rimokh, avocat de Renaud Camus. Selon le compte tenu par les proches de ce dernier, sa plaidoirie aurait d’ailleurs été saluée par la Présidente lors de l’énoncé du verdict, qui a estimé que le tweet ne contenait ni « injure, ni incitation à la haine ».