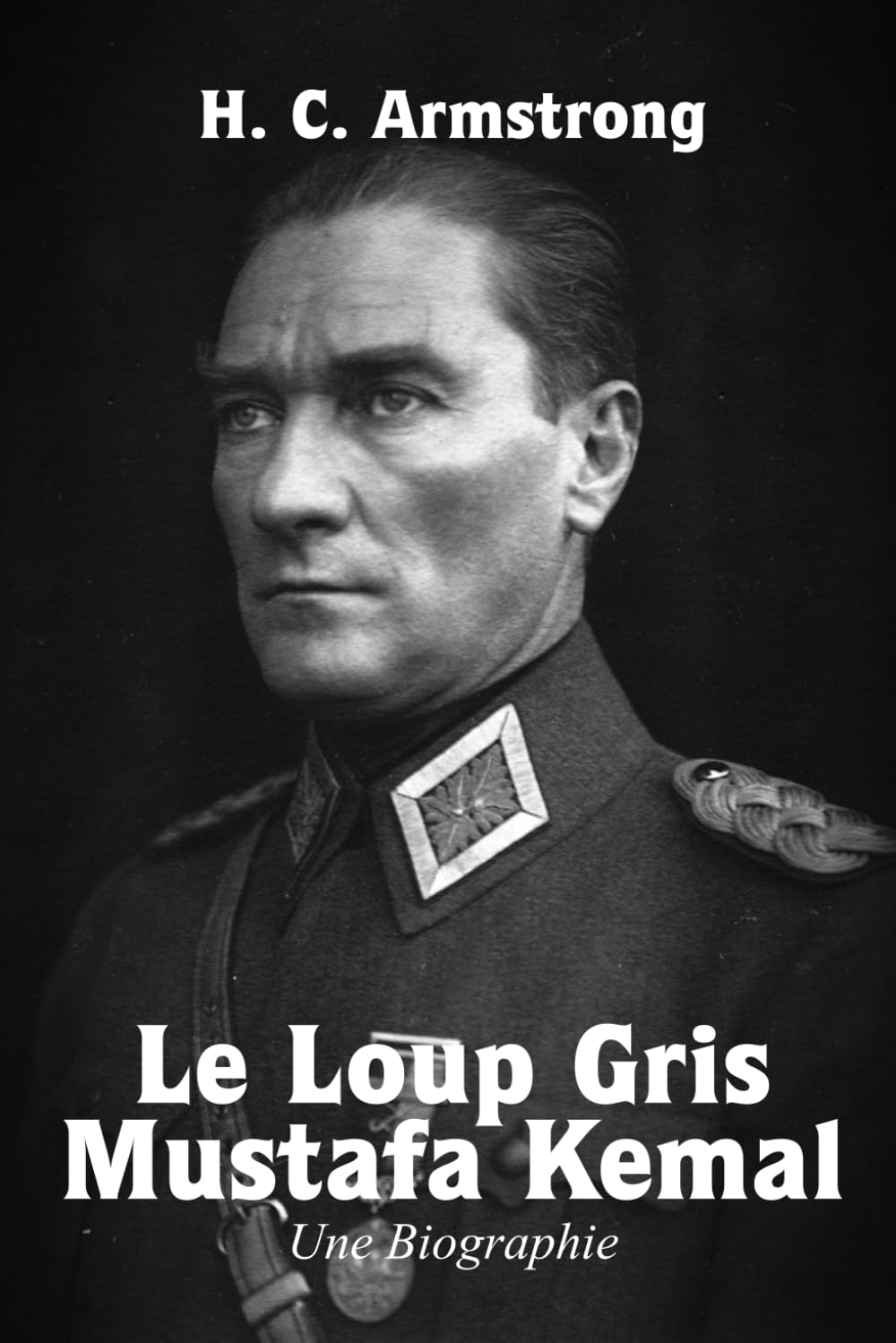

Mustafa Kemal a incontestablement joué un rôle considérable dans l’histoire de la Turquie et ses idées exercent toujours une influence importante dans ce pays et aussi au sein de la diaspora turque en Europe. Les éditions Meinovia, dirigée par le patriote Karl Goschescheck, ont traduit en français un ouvrage contemporain de l’époque de ce personnage historique et paru initialement en anglais en 1933 sous le titre Grey wolf Mustafa Kemal. An Intimate Study of a Dictator. L’auteur, Harold Courtenay Armstrong, a été prisonnier de guerre en Turquie durant la Première Guerre mondiale, s’est évadé de ce pays, puis y est reparti après le conflit et y a vécu plusieurs années. La version française s’intitule Le Loup Gris Mustafa Kemal. Une Biographie, en référence à la mythologie turco-mongole qui veut que ce terme de « Loup gris » soit attribué à celui qui guide le peuple turc vers un avenir meilleur.

Mustafa naît en 1881 à Salonique. Son père, Turc ottoman, est originaire des montagnes d’Albanie. Le père de la mère de Mustafa est un fermier du sud de l’Albanie et la mère de Mustafa, grande aux yeux bleus et aux cheveux blonds, une Macédonienne. Mustafa a des yeux bleu pâle et des cheveux couleur sable. Il entre à l’école des cadets de Salonique. Un de ses professeurs, dénommé aussi « Mustafa », le surnomme « Kemal » afin de le distinguer de lui-même. À 17 ans, il termine brillamment ses études et part à l’école militaire supérieure de Monastir – de nos jours, Bitola en Macédoine du Nord. Nommé sous-lieutenant, il rejoint l’école d’état-major à Constantinople – de nos jours, Istamboul. Les jeunes officiers qui y font leurs classes sont opposés au despotisme destructeur du sultan et aux ingérences des nations étrangères. Mustafa Kemal adhère à une société secrète, le Vatan. Il fait partie également d’une loge maçonnique qu’il quitte ensuite. Il prend part, en tant que militaire, aux différents événements qui se déroulent au sein de l’Empire ottoman en pleine décomposition.

Héros des Dardanelles

Lors de la Première Guerre mondiale, il se distingue au cours des combats visant à faire échouer le débarquement franco-anglais dans le détroit des Dardanelles, parvenant à plusieurs reprises in extremis, grâce à son engagement personnel, à renverser la situation.

« À la tombée de la nuit, la crète était toujours aux mains des Turcs, tandis que les Australiens s’accrochaient au flanc de la colline un peu plus bas.

Mais Mustafa Kemal n’attendit pas. Plaçant son quartier général derrière un affleurement de rochers à quelques mètres de la crète, il travailla fiévreusement toute la nuit et le jour suivant, organisant attaque après attaque pour repousser les Australiens jusqu’à la mer avant qu’ils ne puissent consolider leur position. Comme chaque attaque échouait, il en préparait une autre. Il était constamment sur la ligne de front, encourageant les hommes, s’arrangeant personnellement pour qu’ils puissent se reposer et recevoir de la nourriture chaude, et les inspirants par sa vie d’énergie. Mais bien qu’il ait arrêté les Australiens, il ne put les repousser en bas des collines ni jusqu’à la mer.

La ligne de crète du Çanak Bayiri était la clé des Dardanelles et de Constantinople. Si les Dardanelles et Constantinople tombaient, la Turquie serait coupée de l’Allemagne et contrainte de faire la paix. Et alors, la Grèce, la Roumanie et la Bulgarie rejoindraient probablement les Anglais. L’effet moral entraînerait des conséquences mondiales. La route vers la Russie aurait alors été ouverte et celle-ci aurait pu recevoir des armes et de la nourriture envoyés par les Alliés.

Entre les Australiens qui attaquaient et ces perspectives incommensurables, il y avait cependant Mustafa Kemal, qui, le visage gris et déterminé, maintenait les Turcs fatigués en position sur l’étroite crète du Çanak Bayiri grâce à sa seule personnalité dominante. » (p. 49)

Il dirige les combats durant plusieurs mois et sauve plusieurs fois in extremis la situation. En décembre 1915, les Anglais abandonnent la partie et évacuent leurs troupes. Mustafa Kemal revient à Constantinople et est considéré comme « le sauveur des Dardanelles et de la capitale ».

Il conduit des combats sur différents fronts. Après la chute de l’Empire ottoman, il arrive à Constantinople alors que l’armistice date déjà d’un mois. La ville est occupée par les Alliés. Après quelques mois, il quitte cette cité et organise la résistance à l’occupation. Il s’oppose aux Britanniques et au sultan qui se trouve sous leur coupe. Le nationalisme, représenté par Mustafa Kemal, se développe parmi la population. L’imposition par les Alliés du traité de Sèvres en 1920 à l’Empire ottoman provoque une pulsion nationaliste parmi la population. En réaction, les Grecs interviennent et combattent militairement les Turcs. Mustafa Kemal arrive finalement à repousser les Grecs jusqu’à la mer. Ceux d’entre eux qui ne se sont pas arrivés à s’enfuir sont tués.

De l’Empire ottoman à la nation turque

Mustafa Kemal désire faire de la Turquie, à l’intérieur de ses frontières naturelles, une petite nation compacte et un État prospère. Il fait disparaître le sultanat. Il met la main sur tous les rouages de l’État. En 1923, les troupes étrangères quittent la Turquie, Ankara devient la capitale, la République est proclamée et Mustafa Kemal en est le président.

L’objectif de Mustafa Kemal est de débarrasser le pays de l’influence de la religion musulmane afin d’en faire une nation moderne. Des juges, qui lui sont acquis, condamnent à mort nombre de ses opposants, qui sont exécutés, alors que les autres se sont exilés. Il instaure un système de parti unique qui quadrille le pays. Il déclare : « Tout grand mouvement doit trouver sa source dans les profondeurs de l’âme d’un peuple, source originelle de toute force et de toute grandeur. » Il instaure un État moderne laïque et fait adopter presque intégralement le code du commerce allemand, le code pénal italien et le code civil suisse. Ce dernier « révolutionna le statut de la famille et les droits de propriété, interdit la polygamie et le harem, et modifia radicalement la position des femmes, qui cessèrent d’être des biens meubles appartenant à leur mari : elles devinrent des individus et des citoyens libres. » (p. 229)

« Puis il entreprit de rendre la Turquie totalement turque. […] La Turquie aux Turcs ! » (p. 230)

La langue turque est purifiée des mots étrangers. Certaines professions sont désormais réservées aux Turcs. Le protectionnisme économique est instauré. La société est laïcisée.

Mustafa Kemal remplace les caractères arabes de la langue turque par les lettres latines. Le peuple retourne à l’école afin d’apprendre l’utilisation de ces dernières. Les arts sont modernisés. Après avoir tenté d’instaurer le bipartisme et face à l’échec qui en découle, Mustafa Kemal suit sa voie de dictateur et, après un long voyage à travers le pays afin de se rendre compte de la vie réelle du peuple, poursuit les réformes.

En 1934, il se voit attribuer, par l’Assemblée nationale turque, le titre honorifique d’« Atatürk », qui signifie « Père des Turcs ». Il meurt en 1938.

Si les actions de Mustafa Kemal représentent une copie orientale du processus de mise en place d’un État-nation dans divers endroits d’Europe du XVIIe au XXe siècle, il est à déplorer que celles-ci aient été réalisées de manière radicale, brutale et criminelle, notamment à l’encontre des minorités nationales grecques, arméniennes, kurdes, … ; les mœurs de l’Orient n’étant pas celles de l’Europe.

Référence : H.C. Armstrong, Le Loup Gris Mustafa Kemal. Une biographie, Meinovia, 2024.

Lionel Baland

5 réponses à “Chronique littéraire. Mustafa Kemal et le nationalisme turc.”

D’après des études génétiques, les « Turcs » d’Anatolie et de Thrace sont essentiellement des Grecs islamisés de force. Comme Enver Pacha, Mustafa Kemal descendait effectivement d’Albanais et de Slaves islamisés, Inönü était probablement d’origine kurde, Erdogan est laze. De même les Azeris sont essentiellement des Perses.

Cela dit, que Mustafa Kemal ait modernisé la « Turquie », on ne pouvait que s’en féliciter, notamment pour les femmes (qu’en aurait pensé BLL ?). La femme « turque » a voté dix ans avant la femme de la « mère des arts, des armes et des lois » !

Se débarrasser d’une religion archi archaïque est le premier pas vers la sagesse. C’est vrai que les traits de son visage ne sont pas ceux d’un arriéré des déserts d’Arabie.

« de manière radicale, brutale et criminelle » ? Zut alors, Atatürk n’était pas woke ? Quand on opère une révolution, il n’est pas rare de casser des oeufs, et le Père de la Patrie n’a pas lésiné à « turquiser » les populations de la Turquie nouvelle à la schlague, et pas seulement depuis le port du chapeau occidental, imposé contre le fez relique des traditions ottomanes, jusqu’à l’alphabet européen. J’ai peur que les Jeunes Turcs, creuset d’où est issu Atatürk, n’aient pas davantage apprécié les Arméniens… Un vrai Etat créant sa nation, le plus jacobinement-parlant possible.

Il est à souligner l’échec lamentable de la Royal Navy venue appuyer les combattants surtout australiens cloués au pied des falaises par les mitrailleuses turques.

L’Amiral Anglais avait prévu une stratégie simple et logique du fait de l’étroitesse du détroit des Dardanelles: Chaque bâtiment de ligne (cuirassés, croiseurs) à tour de role venait pilonner les défenses turques et se dégageaient en faisant une boucle sur la droite…où les mines posées durant la nuit par un vulgaire chalutier les « accueillirent » l’un après l’autre coulant 3 ou 4 cuirassés.

Un trafalgar turque.

« il est à déplorer que celles-ci aient été réalisées de manière radicale, brutale et criminelle »

Parce-que ça s’est bien passé en France, en Espagne ou en Italie, la création des États-nations modernes et laïques ? Les « mœurs de l’Orient » … Chez nous c’est les mœurs du Grand Orient … Bon article sinon, merci