Alors que l’Europe est évoquée dans tous les médias et par tous les politiques, il pourrait être souhaitable de présenter les peuples européens qui la composent, à la fois dans leur globalité et dans leur diversité, en prenant en compte les échanges qui les ont reliés ou les relient. Ces échanges peuvent être économiques, sociaux, viser la conquête ou entraîner des migrations internes, notamment dans les tentatives historiques d’union ou aujourd’hui dans le cadre de l’Union européenne. Les peuples européens sont aussi évidemment concernés par leurs relations humaines avec le reste du monde, que ce soit à travers leur expansion hors d’Europe autrefois ou au sein de la mondialisation qu’ils subissent aujourd’hui dans leur vie quotidienne.

En un mot, il s’agit d’essayer une approche des peuples européens à travers ce que l’on peut appeler la démologie, la science du peuple ou des peuples.

Cet essai analysera des référents dans l’histoire depuis l’Antiquité à l’époque contemporaine, sachant que celle-ci est sur-analysée par les médias, d’une façon parfois discutable avec une multiplication des articles, ouvrages et productions audiovisuelles. Mais il est difficile d’évoquer les peuples européens sans inclure l’Union européenne et ses antécédents. L’intérêt des référents dans l’Antiquité est qu’ils sont les premiers, simples, souvent bruts de décoffrage pourrait-on dire.

Il faudrait ajouter que les droits individuels de l’homme, gravés dans le marbre « sous l’œil de la Providence », ont connu une extension et l’on pourrait dire un dévoiement au travers de conseils d’État, de juridictions nationales ou européennes, d’organisations non gouvernementales (ONG) humanitaires et ceci au détriment du droit des peuples et des nations.

I.Élaboration des peuples dans l’espace européen

1. Évolution historique et culturelle

Il paraîtrait bon de rappeler, comme le disait Montesquieu au siècle des Lumières, qu’un peuple se définit dans ses caractéristiques par son évolution historico-culturelle dans le cadre de conditions de géographie physique et climatique, les deux s’imbriquant et se modifiant mutuellement, à l’image du progrès technique transformant la nature. Un climat rigoureux implique un certain mode de vie, un climat chaud en implique un autre, fort différent. Les peuples scandinaves ne vivent pas comme les peuples du sud de l’Espagne ou de l’Italie. Si le royaume normand de Sicile et d’Italie du Sud au XIIe siècle est différent de ceux de Scandinavie, il y a certes une donnée géographique mais aussi d’évolution historique. Le duché français de Normandie a servi d’intermédiaire à la conquête de l’Italie du Sud.

Entendons par peuples européens, les peuples qui occupent l’Europe telle qu’elle est définie géographiquement, de l’Atlantique à l’Oural et au Caucase, de la Scandinavie à la Méditerranée, avec la nuance imposée par le fait de peuples que l’on peut considérer comme non européens. La Turquie d’Europe relève culturellement et cultuellement de la Turquie. Plus l’on s’éloigne de l’Europe occidentale que l’on peut considérer comme le berceau de l’Europe, plus la notion d’Europe et de peuples européens est à nuancer.

Les peuples européens ont quasiment tous la même origine indo-européenne. Ils appartiennent à ce que l’on appelle la branche occidentale des Indo-Européens, par opposition à la branche orientale telle l’indo-védique, représentée linguistiquement par le sanskrit de l’Inde. Dans la branche occidentale, les langues actuelles ou disparues les plus éloignées sont le farsi parlé en Iran, le hittite (de l’ancien empire hittite d’Asie Mineure), le tokharien ou agni-kuci parlé autrefois dans l’oasis du Tarim (actuellement en Chine). En Europe, les langues indo-européennes contemporaines dérivent du grec ancien (la langue la plus ancienne étant celle parlée par les Mycéniens), du latin, du vieux germain, du vieux balte, du vieux slave, des langues celtiques. Rappelons que la paléogénétique (étude de l’ADN des chromosomes des populations anciennes) a bien confirmé l’existence de ces diverses populations indo-européennes ayant une origine commune. Celle-ci correspondrait au territoire de la culture de Yamnaya (en russe) ou Yamna (en ukrainien), une culture de tombes à fosse (autrement appelées kourganes ou tumulus) située entre le Dniepr et le Don, entre la mer Noire et la mer Caspienne. L’Europe a connu des vagues indo-européennes successives, les dernières vagues connues historiquement étant celles des Grecs, des Romains et des Celtes, des Germains et Scandinaves (qui deviendront les Vikings), et enfin des Slaves.

Quelques exceptions confirment la « règle indo-européenne ». La langue basque pourrait appartenir à un vieux fond néolithique. Une autre exception d’importance réside dans la branche finno-ougrienne (famille ouralienne) des populations européennes représentées linguistiquement par le hongrois, le finlandais, l’estonien (langues agglutinantes).

Les invasions barbares, en faisant éclater l’Empire romain aux IVe et Ve siècles, ont provoqué la diversification et la naissance d’entités locales spécifiques. L’arrivée des Slaves au VIe siècle, les nouvelles vagues d’invasion hongroise, normande et arabe au sud, ainsi que l’éclatement de l’Empire carolingien au IXe siècle ont modifié à leur tour la carte « géopolitique » des peuples.

En Europe, les langues indo-européennes initiales ont évolué au gré des mouvements des peuples, mouvements souvent violents avec une prédominance culturelle ou une supériorité numérique suivant les régions. Elles se sont modifiées tout en gardant bien des points communs : racines de la langue indo-européenne, similitudes dans les langues qui se diversifient, etc. Tandis que le grec l’emportait dans la partie orientale de l’Empire romain, puis dans l’Empire byzantin qui lui succéda, dans la partie occidentale, le latin donna les différentes langues romanes (catalan, espagnol, français, italien, portugais, roumain…). Le celtique est à l’origine du breton, du gaëlique d’Irlande et d’Écosse, du gallois, selon que les Celtes se sont maintenus, ont été refoulés ou ont remigré dans ces régions. Dans le reste de l’Angleterre, l’arrivée des peuples germaniques des Angles, des Jutes et Saxons donnera le vieil anglais (anglo-saxon) sur lequel se greffe quelques données normandes avec la conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant. La civilisation anglo-saxonne en dérivera pour un long avenir. Il semble qu’il y ait eu un proto-germanique non écrit à l’origine des langues allemandes et scandinaves, et du flamand. Du balte viennent le vieux prussien, le letton et le lituanien. Quant aux langues slaves, différents rameaux se distinguent : langues du sud, langues occidentales (comme le polonais), ou orientales (comme le russe).

Vers l’an mil, après la fin des principaux mouvements de peuples, la majeure partie des langues européennes sont en place. Dès le milieu du IXe siècle, lors du serment de Strasbourg, les troupes du roi des Francs occidentaux Charles le Chauve prêtent serment en roman, celles de Louis le Germanique roi des Francs orientaux, en tudesque (vieil allemand).

Sur le plan linguistique, des modifications peuvent apparaître. Une langue peut l’emporter sur l’autre pour diverses raisons, le nombre de locuteurs étant souvent décisif. Des éléments turcs, les protobulgares se sont insérés entre les tribus slaves, ils sont slavisés. La Prusse orientale, initialement slave, est germanisée. Les États baltes ont connu une forte russification de leur population sous l’empire tsariste et à l’époque soviétique.

Une aristocratie étrangère peut s’imposer à un peuple par la conquête, mais si elle n’est pas soutenue par un fort contingent de son propre peuple, la langue de cette aristocratie ne se maintiendra souvent qu’au sein de cette élite même. Sa domination pourra aussi en être affectée. La conquête normande de la Grande-Bretagne en est un exemple.

La langue, en distinguant langue parlée et langue écrite, exprimera les caractéristiques et le ressenti d’un peuple. Rappelons que la langue est l’expression d’un peuple à travers la variété de son vocabulaire, sa grammaire complexe ou simplifiée, sa conception temporelle. En France, les régions davantage romanisées du sud maintiendront une langue plus proche du latin, la langue d’oc. Plus au nord, avec un groupe plus important de Francs, le parler sera d’oïl. À l’époque où les communications effectuées à pied ou au pas du cheval se restreignent à la suite de conflits, les dialectes locaux se développeront pour la langue parlée.

La toponymie couvre les strates des différents peuples européens en une région donnée. En Gaule, il serait fastidieux de répertorier l’ensemble des toponymes gaulois, gallo-romains., etc. Quelques touches montrent comment ils ont marqué le terroir. Les toponymes gaulois en « rande », tels que la rivière Nizerand, Eygurande, Randan, semblent indiquer les zones frontières entre peuples gaulois, souvent sur un petit cours d’eau, traversé peut-être d’un gué. Le toponyme final en « -acum » indique classiquement à l’époque romaine la villa, la maison, le domaine de tel propriétaire. Mauriac signifie par exempe le domaine de Mauricius ou de Maurus. Suivant les régions, la terminaison peut être « ac », « -ay », « -ieu », « -y », « as » etc. Aux IVe et Ve siècles, nombre de chefs-lieux de diocèses reprennent le nom de la tribu ou du peuple local gaulois. Était-ce par réaction gauloise face aux barbares ? Une tradition des empereurs gaulois qui ne régnèrent que localement, sur la Gaule, entre 257 et 297 ? Ainsi Lutèce devient Paris (Parisii), Agendicum la Sens des Senones, Caesaromagus Beauvais des Bellovaques. La carte des peuples gaulois pour la Gaule « chevelue », la partie nord de la Gaule est symptomatique : Nantes (Namnètes), Vannes (Vénètes), Amiens (Ambiani), Arras (Atrébates), Verdun (Viroduni), Bourges (Bituriges), Limoges (Lémovices), Poitiers (Pictons), Reims (Rèmes), etc.

Au niveau de la strate des invasions barbares, il est possible de mentionner des toponymes comme Allaines, Allainville en Beauce, à des carrefours routiers. Les Alains, peuple indo-iranien qui s’était séparé des Huns et dont des éléments s’étaient ralliés aux Romains, avaient été chargés de sécuriser les voies romaines au nord de la Loire dans l’anarchie du Ve siècle. Sous l’égide du général romain Aetius, ils participèrent avec les autres peuples barbares (Wisigoths, Francs, Burgondes) à la grande victoire sur les Huns aux champs Catalauniques (bataille de Mauriacus) en Champagne en 451.

Les toponymes scandinaves abondent en Normandie, notamment ceux constitués de « ville » (ce qui signifie le domaine) – à ne pas confondre avec les toponymes postérieurs communs à toute la France du type Villeneuve, puis Neuville. Il se rencontre aussi les terminaisons en « -bec », en « -bœuf », etc.

Carte approximative de l’Europe (XIe siècle ?) : « AEOROP ».

2. L’espace européen

Concernant l’aspect géographique, les peuples européens se sont établis dans des régions naturelles très diverses qui ont certainement contribué à leur différenciation.

En Europe, l’existence de plaines aux dimensions et aux origines variables, de montagnes coupant les régions et les peuples, la présence de grandes îles et d’un fort découpage des côtes a entraîné cette diversification.

La vaste plaine germano-polonaise, d’origine fluvio-glaciaire au sol autrefois ingrat, au climat austère, ne peut guère être comparée à la Beauce ou à la Brie. Le caractère prussien protestant s’en est vraisemblablement ressenti. De nombreux protestants français, venant parfois déjà de régions rudes (telles les Cévennes), avaient émigré là-bas à l’époque de Louis XIV, lors de la révocation de l’Édit de Nantes. Religion rigoureuse, région où il ne fait pas toujours bon vivre, tout s’imbrique pour créer une spécificité prussienne.

De leur côté, les polders néerlandais, gagnés sur la mer au prix de lourds travaux et d’un entretien exigeant, ont entraîné une spécificité néerlandaise.

L’Angleterre a été fortement imprégnée par son insularité, au point de construire un empire maritime, fierté de son particularisme. Il y a quelques décennies, à la suite d’une très forte tempête qui avait coupé les communications entre l’Angleterre et le reste de l’Europe, le journal le Times avait d’ailleurs titré « Le continent est isolé ».

Le caractère très accidenté de la Grèce a, dit-on, contribué au développement des cités grecques et de la démocratie. Dans chaque vallée ou cuvette, ces îlots individualistes étaient fiers de leur indépendance tout en ayant conscience de leur œkoumène commun face aux barbares. Ils développèrent, pour une partie, une démocratie directe du fait de la faible population.

Les montagnes ont été des barrières naturelles. Pyrénées, Alpes, leur franchissement fut parfois difficile, que l’on pense au passage des éléphants d’Hannibal ou bien de l’artillerie de Bonaparte au Grand-Saint-Bernard. C’est l’opposition France-Espagne, France-Italie. Les différents protagonistes cherchaient à conforter leurs frontières naturelles avec le développement des forts alpins et des forts pyrénéens. Les forts pyrénéens s’étaient développés à l’époque de Louis XIV avec Vauban qui s’inspirait des forts espagnols de l’époque de Philippe II d’Espagne (XVIe siècle).

Pourtant, malgré les barrières montagneuses, ces régions ont souvent connu une vie commune de part et d’autre, avec une économie pastorale, voire agricole, lorsque les barrières n’étaient pas infranchissables, à travers les « ports » (les cols). La transhumance pouvait passer d’un versant à l’autre de la montagne. Le royaume de Navarre est à cheval sur les Pyrénées. Le royaume de Savoie-Piémont sur les Alpes devient Piémont-Sardaigne après l’annexion par la France de la Savoie. Le Val d’Aoste en Italie est longtemps resté francophone, la toponymie demeure française. La distinction entre les peuples se développait lorsque l’on s’éloignait de ces barrières naturelles, à une époque où les États-nations n’avaient pas encore tranché les frontières d’État et instauré les « démarques » administratives (papiers d’identité, circonscriptions administratives).

Les fleuves de leur côté ont été soit des fleuves-frontières soit des voies de communication drainant l’économie de toute une plaine, parfois les deux à la fois. Lorsque Les bateliers du Rhône descendaient le fleuve, ils parlaient, dans la tradition médiévale, de terre d’Empire à bâbord (le royaume de Bourgogne, partie gauche du fleuve, relevant du Saint Empire romain germanique) et de terre de France à tribord. À Vienne au sud de Lyon, la tour des Valois se dressait face au Dauphiné relevant du royaume de Bourgogne. Le Dauphiné n’a été rattaché à la France qu’à l’époque de Charles V (XIVe siècle), le fils aîné du roi de France prenant le titre de dauphin du Viennois. Louis XI fut probablement, dans ce Moyen Âge finissant, le dauphin du Viennois le plus connu, réformant l’administration dauphinoise tout en se révoltant contre le roi de France son père.

Le Rhin et le Danube sont pour partie fleuve-frontière, pour partie fleuve drainant l’économie d’une plaine, voire d’un État-nation. Le Pô en Italie, l’Èbre en Espagne furent davantage des fleuves « ouverts ».

II. Les échanges entre peuples européens et élites

Il pourrait être long et fastidieux de décrire les échanges entre les peuples européens et leurs élites, mais il est possible d’en saisir quelques touches telles que l’expansion politico-économique grecque à l’orée de l’histoire, la diffusion d’une culture chrétienne commune au Moyen Âge ou bien une certaine solidarité des élites européennes au cours des siècles.

1. L’expansion grecque

L’expansion coloniale grecque en Occident est surtout connue pour l’époque classique (Ve et IVe siècles avant notre ère) et hellénistique (IIIe siècle avant), mais elle commença beaucoup plus tôt.

Il est avancé que les Grecs, en raison du fort découpage de leurs côtes et des nombreuses îles, ont très tôt été des marins. La terre aride de Grèce a entraîné aussi une forte émigration d’une partie de la population jeune au fil des générations, la population grecque croissant rapidement. Il n’est qu’à lire les descriptifs des auteurs grecs antiques montrant la fondation de nouvelles colonies par ces jeunes Grecs quittant la mère-patrie sous la direction de fils d’aristocrates.

Il est toutefois possible de distinguer colonies de peuplement et colonies ponctuelles pour les échanges commerciaux et de constater les échanges culturels parfois lointains.

À l’époque mycénienne (du XVe au XIIe siècle avant), évoquons l’émancipation des cités mycéniennes du continent : Mycènes, Argos, Tirynthe. Leur conquête de la monarchie minoenne de Crète est symbolisée par la légende du jeune Thésée tuant dans le labyrinthe le Minotaure, mangeur de jeunes Grecs et représentant de fait le roi Minos de Crète. Dès l’époque mycénienne, sur le pourtour de la Méditerranée européenne, des points commerciaux émergent afin d’échanger produits grecs contre produits locaux sans qu’il soit très aisé de déterminer lesquels. Les céramiques mycéniennes attestent de ces points de contact entraînant des échanges.

La tombe dite « royale » de Kivik, sur la côte sud-est de la Suède (Scanie), présente des stèles gravées au piqueté. L’une d’elle montre un char de guerrier vu de profil, une représentation qui ne correspond pas au style de l’âge du bronze scandinave ou de l’Europe occidentale (les chars étaient d’ordinaires représentés par une vue de haut). Les autres gravures présentent des symboles et peut-être l’évolution de rites funéraires. Ces représentations seraient datées du bronze ancien (XIVe siècle avant), selon certains archéologues, le char serait d’inspiration mycénienne. Pour d’autres, il daterait du bronze final (Xe-IXe siècle avant). Les fouilles anciennes, si l’on peut dire, et la destruction du tumulus, utilisé de longue date pour la récupération des pierres, ne permettent guère d’avoir de précisions. Cette tombe n’en demeure pas moins intrigante par ses représentations d’inspiration potentiellement mycénienne. En tous les cas, elles montrent un apport extérieur.

Les siècles obscurs de l’histoire de la Grèce antique qui suivirent la chute de la ville de Troie (évoquons les récits épiques de l’Iliade et de l’Odyssée) montrent les Doriens, nouvelle vague indo-européenne, porteurs du fer, triompher des Achéens ou Mycéniens, porteurs du bronze. Puis la colonisation et le commerce au niveau de l’Europe de la part des Grecs devint florissant.

Dans la distinction colonie de peuplement et colonie de points commerciaux jetés ici ou là sur la côte, l’occupation par différentes cités grecques de ce qui a été appelé la Grande Grèce (à savoir la botte italienne et la Sicile) fut une colonie de peuplement. Mais l’occupation principalement côtière a pu au départ se confondre avec une colonie de points commerciaux.

Ces colonies qui se réclament de la cité mère et gardent souvent des liens étroits avec elle, peuvent développer des valeurs très différentes.

Sans évoquer le conflit classique en Grèce proprement dite qui oppose Sparte et Athènes, deux conceptions de la vie opposent, en Grande Grèce, Crotone et Sybaris.

Crotone est une cité d’athlètes et de guerriers. Milon de Crotone, vainqueur dans différentes catégories et à plusieurs reprises aux jeux panhélleniques d’Olympie et autres, en est le symbole. Milon contribua grandement à la victoire sur Sybaris malgré l’infériorité numérique des Crotoniates.

Sybaris, qui ne fut redécouverte que récemment sous plusieurs mètres d’alluvions, avait la réputation d’une cité vivant dans l’opulence, la somptuosité et les plaisirs – pour ne pas dire la mollesse selon certains auteurs antiques. L’expression « vivre comme un Sybarite » est significative.

Lors de la bataille entre Crotone et Sybaris, qui se termina par la défaite de Sybaris et entraîna sa destruction, Crotone, outre la contribution de Milon, anéantit la cavalerie de l’adversaire au son des flûtes. Sybaris avait en effet appris à ses chevaux à danser au son de la flûte. Mal lui en prit, car lorsque l’armée crotoniate s’élança, accompagnée de ses flûtistes jouant, les chevaux sybarites se mirent à danser…

À côté des colonies de peuplement, apparaissent les comptoirs commerciaux, beaucoup plus restreints, servant au transit des bateaux et au débarquement ou à l’embarquement des diverses marchandises. Ils sont des lieux d’échanges installés sur la côte méditerranéenne ou au bord de la mer Noire. Des habitats grecs relativement importants peuvent se situer dans une situation intermédiaire entre peuplement et commerce. Qu’en est-il des villes d’Adria et de Spina, situées en Italie de part et d’autre de l’estuaire du Pô ? Adria donna son nom à la mer Adriatique. C’était une ville aux fortes colonies grecque et étrusque, sans que l’on sache bien si la ville était plutôt grecque ou étrusque – les deux cultures ou civilisations étaient fortement imbriquées. Adria, comme Spina, drainait le commerce de la vallée du Pô. Par les cols alpins, les échanges remontaient jusqu’en Germanie, où l’économie palatiale de l’aristocratie était friande des bronzes gréco-étrusques et des céramiques grecques (VIe et Ve siècles avant). L’importance de Spina ne fut découverte qu’assez récemment. Les services archéologiques italiens avaient constaté une recrudescence du commerce clandestin des céramiques grecques. Parallèlement, le gouvernement italien voulait assécher les marais de la région de Comacchio, petite bourgade de la région de Ravenne, surnommée la petite Venise pour ses canaux et son pont suspendu. Le gouvernement se heurtait à une hostilité notoire des pêcheurs d’anguille et de toute la population de Comacchio et des marais. En soi, cela aurait pu se comprendre, jusqu’au jour où l’on découvrit que les pêcheurs en question, avec leurs crochets, remontaient par les anses les céramiques grecques des nécropoles, enfouies dans la vase. Une céramique grecque pouvait correspondre à six mois d’un travail laborieux. Du fait des conditions de conservation, les céramiques de Spina sont souvent intactes.

Dans la vallée du Rhône, à partir de Marseille, la route terrestre remontait peut-être jusqu’à Hyère sur Amby (camp de Larina),à l’est de Lyon. La confluence de la Saône avec le Rhône étant semble-t-il peu accessible. L’importance du site est révélée par la présence d’une tombe princière à char voisine, apparemment du VIIIe siècle avant, puis à l’époque plus proprement celtique, par un rempart, des monnaies massaliotes et des amphores vinaires. La route poursuivait vers le Jura. Une autre route, qui se scindait avant ou après, filait vers le mont Lassois où la richesse de l’économie palatiale s’est exprimée dans la fameuse tombe de la princesse de Vix, actuellement au musée de Châtillon-sur-Seine. Le célèbre cratère de bronze d’origine étrusque, avec sa capacité de 1100 litres, fut-il un jour entièrement empli de vin pour les libations ?

2. Les échanges européens

Au Moyen Âge, les échanges sont nombreux entre les différents royaumes qui progressivement s’élaborent. Les ordres religieux essaiment à travers les différentes régions et, souvent à partir de peu, créent des centres de foi religieuse qui rayonnent régionalement, tout en jouant parfois un rôle international au niveau de l’élite qui les dirige. L’ordre des Chartreux par exemple naît dans les Alpes françaises. On le retrouve en Espagne (les Cartujas) et en Italie (les Certose). La plus célèbre est la Certosa de Pavie (la Chartreuse de Pavie) dans le parc de laquelle le roi de France François Ier, « fors l’honor », chargea avec sa noble cavalerie les troupes de Charles Quint en déroute, masquant ses propres bouches à feu. Il fut fait prisonnier ; la « furia francese » ne donne pas toujours des résultats. Les monastères sont souvent aussi des centres de productions agricoles où l’ingéniosité des moines se révèle (moulins à eau avec captage des cours d’eau, des cascades, irrigation, drainage). De petites oasis ont pu être créées en Espagne au milieu de zones désertiques, tel le monastère de Piedra (Saragosse), un monastère cistercien dont les cascades et la végétation luxuriante contrastent avec le paysage désertique environnant. L’abbé Hugues de Cluny joua un rôle de premier plan. Conseiller des papes successifs, parrain de l’empereur du Saint Empire germanique, il œuvra pour étendre l’ordre dans toute l’Europe pendant plus de soixante ans.

Lors de la reconquête espagnole sur les Maures (Reconquista), l’un des épisodes marquants fut la prise de Valence par le Cid Campeador dont la légende ensuite fit le tour de l’Europe. Cette reconquête vit également la naissance des ordres militaires espagnols. Lors des croisades qui survinrent ensuite, se développèrent les ordres militaires des croisades, ces derniers recouvrirent toute l’Europe.

Evoquons cette femme de la célèbre famille d’Este en Italie, chantée par les troubadours catalans pour sa beauté et sa gentillesse dans la tradition chevaleresque de l’amour courtois. Elle se retira dans les ordres, multiplia les ascèses et privations au point d’en mourir jeune. Son corps momifié réside dans une modeste église de la ville d’Este.

Les élites sont « européisées » et chrétiennes durant les époques historiques depuis le haut Moyen Âge. Les rois de France capétiens, valois, bourbons, vont chercher leurs épouses dans toute l’Europe ; les Bourbons, les derniers, chez les infantes espagnoles, dans la famille des banquiers et princes Médicis, dans le royaume d’Angleterre, dans l’Empire austro-hongrois, la Pologne, etc. Précisons toutefois qu’en terme de géopolitique, pour les peuples, les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Ainsi le peuple français eut-il toujours de l’amitié pour les Écossais ou les Polonais contre les ennemis « héréditaires ». Lors de la Seconde Guerre mondiale, dans les camps de prisonniers allemands, les Français disaient « saoul comme un Polonais » et les Polonais « saoul comme un Français ». L’élite polonaise avait partiellement été éliminée par les voisins de part et d’autre.

À l’époque où le concept de nation n’était pas encore perceptible, le concept de famille existait déjà. À la suite de la conquête de l’Angleterre par les Normands, on voyait, parmi les élites des deux pays, les lointains cousins anglais ou français soit s’entredéchirer, soit s’allier contre l’un ou l’autre des deux royaumes de France ou d’Angleterre.

III. États européens et unification : l’Union européenne

1. L’Europe et les préludes à l’unification

Dans les temps antéhistoriques, il est difficile de percevoir la situation du peuplement européen et son mode de société. Les chasseur-cueilleurs du Paléolithique supérieur, Mésolithique(45 000-6500 environ avant l’ère chrétienne) présentaient certes une très faible population avec des densités très inégales. Le sud-ouest de la France, au climat peut-être plus avantageux, connaissait un peuplement relatif autour du noyau familial, du clan, voire de la tribu. Les femmes étaient déjà vraisemblablement cherchées dans un groupe voisin, « l’enlèvement des Sabines » étant certainement un thème récurrent de toute la préhistoire et de la protohistoire. Avec le Néolithique européen (âge de la pierre polie), au Néolithique ancien, les agriculteurs (pour tout ou partie d’origine anatolienne) se sédentarisent. La situation n’en demeure pas moins assez floue. La sédentarisation est toute relative, le village ou groupe de maisons étant amené à se déplacer selon un cycle en raison de l’épuisement des terres. Ainsi, dans un rayon de trente à cinquante kilomètres, voit-on se succéder chronologiquement les villages. Des cultures archéologiques se développent ou se succèdent. Certaines semblent plus aristocratiques : le Néolithique atlantique, avec ses grands mégalithes funéraires, signes de richesse familiale ; d’autres plus guerrières, comme les grands villages défensifs chasséens (vallée du Rhône, Jura, Bourgogne, Bassin parisien, Charentes). Le Néolithique final (IIIe millénaire avant notre ère) marque une période peut-être plus « démocratique » avec les tombes collectives de plusieurs dizaines de squelettes de la culture de Seine-et-Oise-Marne (SOM).

À partir du Bronze final, les vagues indo-européennes des pasteurs-guerriers semblent maintenir ce balancier entre une période plus aristocratique et une période plus égalitaire. La période du Bronze final (Bronze final IIIB, Xe-IXe siècle avant environ) en Europe occidentale, avec les champs d’urnes à incinération sans distinction de personne, montre-t-elle une société plus nivelée ? Les bâtons dits de commandement semblent toutefois indiquer l’existence de chefferies. En Grèce, les siècles obscurs, à la même époque, avec l’arrivée des Doriens, ont marqué la fin de l’économie palatiale aristocratique mycénienne.

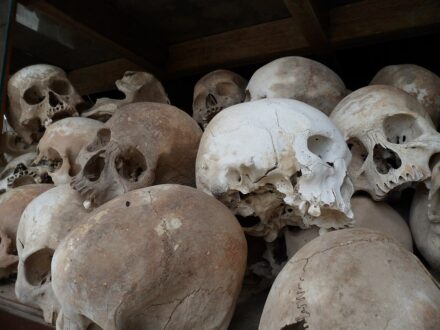

L’économie palatiale oligarchique du premier âge du fer celtique (du VIIIe au VIe siècle approximativement), en Germanie et Gaule, s’écroule vraisemblablement avec la venue d’une nouvelle vague celte (?), peut-être plus niveleuse tout en demeurant aux mains d’une certaine aristocratie (preuve en est la découverte des tombes à char de guerre, à deux roues). La dernière phase de la période gauloise, historique et donc plus connue, montre une société aristocratique, avec de grands domaines où semble perdurer le souvenir d’une monarchie plus lointaine dans le temps. Les peuples gaulois sont bien définis géographiquement par César. Leurs frontières sont relativement bien délimitées, avec parfois des temples aux confins servant de lieux de contact ou d’échanges entre différents peuples. Cela n’empêche pas ces peuples de se faire souvent la guerre. Dans les temples, le rite des têtes coupées et les « trophées » d’armes des vaincus sont là pour en témoigner.

En Grèce, la démocratie athénienne finissante est victime de la démagogie de ses orateurs. Les beaux parleurs rivalisent, défendant le peuple ou les riches. Des décisions contradictoires se succèdent, prises dans des luttes sordides où prime souvent l’intérêt de l’individu au détriment de l’intérêt de la Cité. Au Ve siècle déjà, Thémistocle, le vainqueur des Perses à la bataille de Salamine, avait été obligé de s’exiler chez les Perses ; le philosophe Socrate, quant à lui, avait été suicidé. Afin d’éviter l’absentéisme à l’assemblée des citoyens, une corde enduite de vermillon était tendue sur le chemin de l’assemblée par des esclaves courant et les retardataires enduits de vermillon ne touchaient par leur indemnité. Si l’on s’autorise une parenthèse avec l’époque contemporaine, le quorum (nombre minimum de présents) et l’absentéisme sont un problème majeur dans les assemblées parlementaires. Certaines lois qui pouvaient paraître secondaires, mais sont en réalité lourdes de conséquences sociales, se trouvent votées par des groupes minoritaires, parfois par un même parti profitant de l’absentéisme des autres.

La bascule de la démocratie grecque finissante, se fit en direction de la monarchie macédonienne, puis de l’immense empire d’Alexandre le Grand.

Du côté de Rome, la République romaine est souvent qualifiée de vertueuse. La fable racontée par Tite-Live et comparant le corps et l’estomac montre les tensions qui régnaient pourtant entre élite et masse populaire. Le corps (mains, bouche, etc.), assimilé à la plèbe, refusait de nourrir l’estomac, comparé au Sénat, et qui semblait se laisser vivre. Par conséquent, l’inanition faisait dépérir le corps entier. L’Empire romain qui lui succède traduit pour la première fois une certaine unité de différentes régions européennes mais est principalement axé sur la Méditerranée avec l’Afrique du nord et le Proche-Orient. Auguste, fils adoptif de Jules César, fut le fondateur de cet empire. Les empereurs qui se sont succédés, reprirent la titulature classique « imperator, caesar, augustus ». À la manière des orateurs de la démocratie grecque finissante, les panégyristes adulent, dans leurs discours, empereurs, impératrices et personnalités.

S’il y a accélération de l’Histoire au fil des millénaires, puis des siècles, pour ne pas parler d’emballement contemporain, l’Histoire semble apparaître comme une spirale où les événements reviennent périodiquement, mais dans des conditions souvent différentes liées au progrès technique, à l’évolution de la société. La nature humaine et la dynamique des foules et des élites, elles, ne changent guère.

Après la chute de l’Empire romain, des tentatives de réunification des pays au nord de la Méditerranée ont été réalisées mais en vain, le sud de la Méditerranée étant sous l’égide de l’Islam. Hormis l’Empire byzantin qui, depuis l’Orient, tenta de récupérer la partie occidentale de l’Empire romain, l’expérience la plus ancienne correspond à l’Empire carolingien. Charlemagne, par ses conquêtes, avait mis sous son emprise une bonne partie de l’Europe continentale occidentale, les « marches » de l’empire couvrant la Septimanie espagnole, la Bretagne, le sud du Danemark, la Bohème, le Ring des Avars qui fut conquis avec un précieux butin, la Croatie, le sud de l’Italie. Les États du Pape avaient été préservés, le pape ayant couronné l’empereur. La loi salique mérovingienne prônait le partage du royaume, bien personnel entre les fils du roi. Elle perdura sous les Carolingiens. Le fameux traité de Verdun marqua le partage définitif de l’empire de Charlemagne. Les dotations en terres, seul moyen à l’époque de rémunérer l’aristocratie franque alors que la circulation monétaire était quasi inexistante, poussaient à toujours plus de conquêtes et, lorsqu’elles s’arrêtaient, c’étaient les biens du roi ou de l’empereur qui alors se morcelaient. La féodalité émergeait progressivement et de grandes principautés apparaissaient avant de se transformer souvent en royaumes. Elles donnèrent naissance souvent à des régions ou provinces, celles-ci se caractérisaient par une homogénéité géographique et parfois de population, la Bretagne ne ressemble pas à l’Auvergne, ni la Bavière à la Saxe.

Le Saint Empire romain germanique ou l’empire des tsars (césars) de toutes les Russies ne couvrirent jamais qu’une partie de l’Europe continentale. L’empire de Napoléon, avec les États dans sa dépendance, s’étendit sur une bonne partie de l’Europe occidentale. Après la Révolution française, la réforme de l’administration et le code napoléonien (dont bien des pages demeurent dans notre droit) se répandirent dans une partie de l’Europe occidentale. Sous leur influence, dans la tradition de la Révolution française, le féodalisme régresse. Ce droit s’adaptait aux spécificités locales.

La notion d’empire pose question. L’empire se veut souvent universel, avec une diversité des peuples, voire des ethnies, contrairement à l’État-nation ou au royaume. L’empire signifie davantage de puissance, une défense commune, souvent avec le prestige d’un homme. Pour le Premier empire, avec Napoléon, le passage a été progressif et a été réalisé au départ par référendum.

Napoléon avait créé un empire « familial » pourrait-on dire, accompagné des habituels mariages entre familles régnantes (Marie-Louise, fille de l’empereur d’Autriche). L’Empire, outre les royaumes « familiaux », étendait son protectorat à différentes principautés, la confédération du Rhin, le grand- duché de Varsovie (Pologne), les cantons suisses. Au fil des guerres, il y eut différents traités avec la Prusse, l’Autriche.

Monnaies napoléonides : Napoléon, empereur des Français ; Louis, roi de Hollande ; Jérôme, roi de Westphalie ; Joseph, roi d’Espagne ; Napoléon, roi d’Italie (du nord) ; Élisa, grande duchesse de Toscane ; Murat, beau-frère, roi de Naples.

La Grande Armée, avec ses 700 000 hommes lors de la campagne de Russie, fut le symbole de ce grand empire, regroupant soldats français, allemands, autrichiens et prussiens, polonais, lituaniens, suisses, italiens, etc. Elle montrait toutefois bien son hétérogénéité et donc sa faiblesse.

Les défections sont apparues avec les défaites. Le seul grand gagnant fut Bernadotte, général de la Révolution qui, sur l’appel des Suédois et avec les vifs encouragements de Bonaparte qui voyait en lui un concurrent, devint roi de Suède. Il est à l’origine de la dynastie régnante actuelle. Au fil des portraits dynastiques, on voit la brune chevelure de Bernadotte s’éclaircir et prendre des couleurs de blé.

Avec la Révolution, puis l’Empire, apparut une nouvelle élite d’origine populaire. Si la vente des biens nationaux enrichit une classe de paysans aisés et la bourgeoisie, les guerres révolutionnaires et d’Empire permirent à des officiers d’origine modeste ou de petite noblesse de sortir du rang et de parvenir à la nouvelle noblesse d’Empire tel Murat. Murat, le sabreur qui, à la tête de milliers de cavaliers, contribua fortement aux grandes batailles, Austerlitz, Iéna, Eylau, Moskova, était fils d’aubergiste aisé. Entré dans la famille impériale, il devint maréchal d’Empire, roi de Naples. Il fut fusillé en 1815. La noblesse d’Empire fut aussi accordée au mérite aux serviteurs de l’État ; la légion d’honneur eut un succès indéniable.

2. Diversité actuelle des États européens

Malgré les unifications historiques, la création et l’évolution des États-nations européens ont été marquées par la diversité. Les États-nations européens ont connu leur élaboration maximale au XIXe siècle. La monarchie centralisatrice française avait déjà fait son œuvre auparavant. Différente était la monarchie espagnole. Charles Quint, empereur du Saint Empire romain germanique, était, dit-on, à la tête d’un empire où le soleil ne se couchait jamais, grâce aux Indes d’Amériques. Mais pour se faire reconnaître roi des Espagnes (Charles Ier), il dut faire le tour des Cortès, assemblées des États et royaumes à Valladolid, Saragosse, Barcelone. Il passa de longs mois en ces villes et n’eut guère le temps de se rendre aux Cortès de Valence, appelé pour recevoir la couronne du Saint Empire. Les volontés d’autonomie des régions d’Espagne sont historiques.

Les Provinces-Unies protestantes se séparèrent très tôt des Pays-Bas espagnols catholiques. Le royaume des Pays-Bas et le royaume de Belgique sont créés dans la première moitié du XIXe siècle. En ce qui concerne la Belgique, la Flandre est plus proche des Pays-Bas alors que la Wallonie est francophone, d’où le bilinguisme d’État et les tensions qui émergent périodiquement.

Le Saint Empire romain germanique était une mosaïque de royaumes, de principautés ecclésiastiques (protestantes ou catholiques) et de villes « libres ».

La Prusse, pour partie ancien territoire de l’ordre des chevaliers Teutoniques, connut son essor au fil des XVIIe et XVIIIe siècles, étendant sa sphère d’influence dans la partie allemande du Saint Empire romain germanique au point de concurrencer les États autrichiens. L’unification allemande se fit en 1871 au profit de la Prusse, dans la galerie des Glaces à Versailles après la défaite de la France. Le roi de Prusse était proclamé empereur d’Allemagne, kaiser (caesar), les rois des différents États allemands se maintenant (Bavière, Saxe, Wurtemberg). L’unité allemande est donc un phénomène assez récent et explique l’autonomie toujours très forte des Länder allemands.

L’Autriche vit ses territoires diminués comme peau de chagrin. Depuis son rôle majeur dans le Saint Empire romain germanique, l’Empire austro-hongrois qui lui succéda fut démembré par les puissances victorieuses après la Première Guerre mondiale, séparation de l’Autriche et de la Hongrie, création des États slaves du sud.

Au XIXe siècle, l’Italie connut une évolution relativement similaire à l’Allemagne. Les différents États italiens formèrent l’unité italienne seulement dans la seconde moitié du XIXe siècle, à l’instigation du roi de Piémont Sardaigne (dynastie de Savoie), par conquête sur les Autrichiens dans le nord avec l’aide de Napoléon III puis de la Prusse, dans le sud sur les Bourbons du royaume de Naples avec Garibaldi et pour finir, à Rome, sur la papauté en 1871 après la défaite de la France. Il s’agit d’une unification relativement récente avec une forte disparité entre le nord de l’Italie, resté longtemps sous influence autrichienne, et le sud (Mezzogiorno).

Les pays européens de l’Est, marqués par l’occupation de la Turquie musulmane pendant plusieurs siècles à l’exception de la Pologne, ont connu également pendant plusieurs décennies l’idéologie communiste qui n’a pas été sans laisser de trace dans l’esprit collectif et les valeurs de ces pays. Leur entrée dans l’Union européenne fut plus tardive et non sans poser quelques problèmes.

3. L’Union européenne

Concernant l’Union européenne, il serait bon, avant de présenter un essai d’analyse, d’envisager la distinction entre fédération et confédération d’États, et d’essayer de comprendre ce qui la distingue de l’Union des États d’Amérique (USA) ou de la Russie

Dans une confédération, les liens entre les États sont beaucoup plus lâches, voire il s’agit d’un traité international portant sur des points précis entre États voyant la nécessité d’une alliance qui peut même être temporaire. La fédération apparaît beaucoup plus exigeante et les États fédérés perdent une partie de leur souveraineté plus ou moins importante au profit de ce qu’il est possible d’appeler l’État fédéral. Dans l’Antiquité, c’est l’opposition qu’il y eut entre ce que l’on a pu appeler la confédération spartiate relativement souple et la fédération athénienne où les alliés d’Athènes, las pour certains d’être pressurés au profit des Athéniens, firent éclater la fédération.

L’Union des États d’Amérique (USA) est une fédération relativement souple. Le pouvoir fédéral – avec pouvoir législatif (le Congrès bicaméral), l’exécutif avec le président des États-Unis d’Amérique, le judiciaire avec la Cour suprême –, a compétence sur le plan des relations internationales, de la défense, du commerce international et interétatique et de la monnaie. Les États fédérés disposent théoriquement de nombreux droits, leur organisation étant souvent calquée sur l’organisation fédérale. Mais dans quelle mesure le pouvoir fédéral ne grignote-t-il pas les droits des États ? La Cour suprême, interprétant la constitution, n’est-elle pas plus favorable à l’État fédéral qu’aux États fédérés ?

La fédération de Russie est trop complexe pour servir de parallèle avec 86 « sujets » dont 21 républiques, des « territoires », des « régions », 2 villes à statut fédéral, une région autonome et des districts autonomes où se mêlent données autrefois ethniques, survivances de l’histoire mouvementée de la Russie-URSS. Par exemple, l’oblast ou région de Birobidjan, au statut particulier accordé par Staline comme une terre dite « d’accueil » des Juifs d’URSS, oblast qui comporte un peu plus de 1 % de Juifs, le yiddish étant langue co-officielle avec le russe.

La Confédération helvétique n’a de confédération que le nom, la Suisse est une fédération de 4 cantons où le référendum, du fait des dimensions restreintes, est prisé.

Quant à l’Union européenne, sa situation juridique est complexe en raison de son évolution historique depuis la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA) de 1952 et de la diversité des États-nations fondateurs, puis de ceux qui se sont ajoutés. « L’unification » de l’Europe a été très vite plus qu’un traité international confédéral mais sans être une fédération. Jacques Delors parlait de fédération d’États-nations. Les traités qui régissent l’Union européenne sont au nombre de deux, le Traité de l’Union européenne (TUE), plus connu sous le nom de traité de Lisbonne, et le Traité de Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), anciennement connu sous le nom de traité de Maastricht. Il serait possible de parler de compétences fédératives sur un certain nombre de données, en sachant que ces compétences sont de plus en plus nombreuses, la Commission européenne, les juridictions européennes poussant à la roue si l’on peut dire, suivi par le Conseil et le Parlement européen, empiétant sans que cela soit toujours perceptible sur le « concept d’attribution à l’UE » par les États membres des pans de leur souveraineté.

Un leitmotiv qui revient souvent est celui de déficit démocratique que les différents organismes européens s’efforcent de résoudre. La Commission européenne, composée d’autant de commissaires que d’États membres, est à la fois à l’initiative des lois et de leur exécution. La Commission européenne est à l’initiative des lois au nom d’un certain intérêt général qui apparait parfois discutable. La Commission n’est pas composée d’élus. Les commissaires européens sont nommés par les gouvernements nationaux et c’est si l’on peut dire le « partage de l’empire d’Alexandre le Grand », pour savoir quel gouvernement aura tel ou tel poste clé parmi les grandes directions des services européens. Au nom de l’intérêt général européen, ces commissaires prêtent serment d’être fidèle à l’Europe, « détaché de leur gouvernement ». Pour l’initiative des lois, le rôle de la Commission est remis en question par certains. Le Parlement, issu d’élections au suffrage universel, représente aussi un intérêt général européen et le caractère technocratique de propositions de textes qui viennent d’une administration jugée lointaine ne semble pas provenir d’une émanation de représentants de citoyens. Pour l’exécution des lois, les 23 000 fonctionnaires qui dépendent de la Commission sont chargés d’élaborer les directives d’application de ces lois et de les faire appliquer avec l’aide de comités et de groupes d’experts. Quant aux fonctionnaires européens dans leur ensemble et le nombre d’élus, il pourrait être intéressant de percevoir leur esprit et mentalité. Il existe en Europe 13 écoles européennes, qui englobent primaire et secondaire, dont 4 à Bruxelles, où la priorité est donnée aux enfants de fonctionnaires et élus européens. Est-ce qu’il y a un moule européen ? On a l’impression que se développe une élite européenne souvent mondialisée en interconnexion avec certaines élites nationales mais souvent déconnectée de la réalité du terrain et des peuples. Le contact avec quelques fonctionnaires européens peut être révélateur sur l’esprit politique, l’écologisme, la notion d’immigration. L’article 49 du code des fonctionnaires européens dit que « nul ne peut être nommé fonctionnaire s’il n’est pas ressortissant d’un des États-membres sauf dérogation accordée par l’autorité investie du pouvoir de nomination ». À la suite de cela, les fonctionnaires britanniques ont été maintenu dans l’Union européenne après le Brexit. Des binationaux sont parfois non européens par l’une de leurs nationalités. On peut le comprendre lorsqu’il s’agit de traducteurs (l’intelligence artificielle diminuera-t-elle leur nombre ?), moins lorsqu’il s’agit de hauts postes techniques.

Précisons que les lois et directives européennes s’appliquent à l’ensemble des États membres sans distinction des spécificités locales, qu’elles soient géographiques (exemple pour les jachères en cours de suppression ?) ou économiques ou sociales (marché de l’énergie, le tout électrique). Contrairement à un certain nombre d’États-nations, l’UE ferait des études d’impact sur la société et les populations, parfois a posteriori (?). On peut se demander comment et avec qui ? Les organisations représentatives ne sont pas toujours représentatives de la base, les livres verts ou livres blancs de consultation d’opinion n’intéressent guère les Européens. Reste la donnée du lobbying.

Le lobbying (groupe d’influence) est important à Bruxelles comme dans bien des États-nations. Bruxelles est la seconde place de lobbying après Washington. Les groupes d’intérêt (défense subventionnée de l’environnement, consommateurs, pour le privé, tabac, chimie, automobile, filière laitière, etc.) feraient travailler entre 15 000 et 30 000 personnes (organisations enregistrées : ONG 27 % ; entreprises 53 % ; syndicats, associations professionnelles, cabinets d’avocat 8 %). Le lobbying est dorénavant censé être régenté par la nouvelle loi européenne sur la transparence. Les experts externes auxquels fait appel la Commission ne doivent pas être en situation de conflit d’intérêt, autrement dit appartenir à un groupe d’influence. Cela étant, les groupes d’intérêt restent les fournisseurs d’expertise et ils interviennent à tous les niveaux de l’élaboration des lois.

Le rôle du Parlement européen s’est accru mais il n’est pas au niveau par exemple du Parlement national français. La Commission européenne a l’initiative des lois. Le Parlement est amené à les enregistrer en accord avec le Conseil. Le processus législatif n’est pas simple. Dans les procédures de conciliation entre Commission, Conseil et Parlement, il semble que la part des fonctionnaires de la Commission et de l’expertise de haute technicité de ses représentants l’emporte souvent sur le politique.

Le Conseil de l’Union européenne, dit aussi le Conseil, regroupe les ministres des 27 États de l’UE, et comprend surtout, sous l’égide d’une présidence tournante élue pour six mois de l’un des pays de l’Union, les représentants permanents des différents États chargés des travaux préparatoires à la réunion du Conseil. Les groupes et comités participant à ces travaux préparatoires sont là aussi abondants (COREPER 1 et 2, Antici, Mertens, CSA, COPS, CEF). Le Conseil est co-législateur avec le Parlement.

Il ne doit pas être confondu avec le Conseil européen qui lui est le conseil des chefs d’État, composé d’un représentant permanent élu pour deux ans et demi, des chefs d’État ou de gouvernement, du président de la Commission européenne. Il a pour rôle de donner les impulsions et de définir les orientations de politique générale de l’UE. À ne pas confondre non plus avec le Conseil de l’Europe, organisation internationale qui œuvre dans la protection des droits de l’homme, fondateur de la Cour européenne (de justice) des droits de l’homme (CEDH), regroupant 46 pays européens et non européens. Selon certains, la CEDH aurait plus de représentants d’ONG humanitaires que de juristes.

La Cour de justice de l’UE est chargée de contrôler l’application du droit émis par l’UE qui prédomine sur les droits nationaux, en particulier la libre circulation des biens et des personnes, des services et des capitaux. Cette prédominance n’est pas inscrite dans les traités mais vient de la jurisprudence de la Cour de justice et, pour la France par exemple, de la reconnaissance par le Conseil d’État de cette primauté dans sa jurisprudence.

Si la Cour des comptes européenne (CCE) contrôle les recettes et les dépenses de l’UE, ses effectifs restreints ne lui permettent pas toujours de jouer pleinement son rôle et se heurte parfois à des réticences au sein de la Commission.

Les subventions européennes sont accordées soit directement par la Commission, soit indirectement à travers les différents États européens ou des organisations internationales. En gestion directe, des dispositions spéciales sont prévues pour la transformation écologique et numérique des pays de l’Union européenne. Dans la gestion indirecte avec les États européens, le fonds pour « une transition juste » est un soutien aux régions les plus touchées par la transition vers « la neutralité climatique ». Concernant la politique agricole commune, la PAC, la France a vu ses subventions se réduire très sensiblement au fur et à mesure que rentraient de nouveaux pays dans le giron de l’Europe, pays souvent restés fortement agricoles. La majeure partie du budget en faveur de l’aide humanitaire et du développement international passe par la gestion indirecte via les États ou les organisations internationales. Dans l’aide au nouveaux États qui entraient dans la Communauté économique européenne (CEE) devenue Union européenne, un fort pourcentage de subventions leur était attribué sans que le choix des projets subventionnés fût parfois très heureux. L’Espagne a vu se multiplier ses aéroports régionaux, aujourd’hui à faible taux d’activité, le tourisme prévu n’ayant pas toujours suivi. D’autres exemples ne manquent pas. Comme pour les études d’impact actuelles, les études de marché n’ont pas toujours été à la hauteur, que ce soit dans les bureaux de Bruxelles ou nationaux.

Le pacte vert (green deal), prôné par l’élite administrative de la Commission et soutenu par certains partis du Parlement européen, est à grande dimension un des exemples les plus criants de cet abandon du réalisme et du pragmatisme au nom d’une idéologie dont les effets seront lourds de conséquences. La neutralité carbone, avec la limitation surréaliste de la hausse des températures mondiales qui devrait en découler, devra être atteint en 2050 avec un objectif préliminaire de plus de 50 % de réduction en 2030. Avec la loi Climat européenne, la Commission doit s’efforcer d’aligner chaque nouvelle mesure sur l’objectif climatique. Pour atteindre les objectifs, ces fonds de « transition écologique » qui ont été évoqués, sont accordés via les États aux entreprises et aux ménages. Cela ne se fait-il pas au détriment de la réindustrialisation, de la lutte contre l’immigration, des aides réelles aux ménages européens, de l’agriculture, de la rénovation des services publics et de la baisse d’impôts ? La nouvelle phase de réchauffement climatique à laquelle il semble que nous soyons confrontés, dans quelle mesure est-elle due à l’activité humaine ? Le Gosplan et la démesure de l’assèchement de la mer d’Aral à l’époque stalinienne et post-stalinienne soviétique, il est vrai dans d’autres circonstances, n’a pas donné lieu à des réussites.

Le contrôle de l’utilisation des subventions et de la corruption qui risque d’en découler, est du domaine de l’office européen de lutte antifraude (OLAF). Notons qu’il fut un temps où l’on ne savait pas ce que devenaient les subventions accordées à l’Italie du sud (Mezzogiorno).

La banque centrale européenne (BCE) pour la zone euro veille à la quantité monétaire en circulation (planche à billets) et à la politique des taux d’intérêts afin de lutter contre l’inflation. C’est une arme traditionnelle de politique économique qui auparavant était aux mains des États-nations européens, via leur banque centrale, et leur fait dorénavant défaut.

Les parlements nationaux et leurs présidents peuvent dorénavant intervenir sur un plan consultatif, mais il pourrait être souhaitable que cela aille au-delà. Le comité des régions a aussi un rôle consultatif.

Il existe un problème de communication linguistique au niveau des politiques en liaison avec les administratifs européens. Le globish est le plus souvent utilisé – langue ou jargon commun à ces politiques et fonctionnaires. Le vocabulaire et les concepts en anglais en semblent souvent limités et apparaissent loin de la richesse et variétés de bien des langues européennes. Il peut s’en suivre une limitation dans l’expression des spécificités et des valeurs des différents peuples européens. Chacun d’entre nous a pu éprouver cette gêne à vouloir s’exprimer dans une langue étrangère et ne pas parvenir à exprimer ce qu’il désirait. Intervient alors le rôle des traducteurs, que ce soit par écrit ou par oral, mais souvent la nécessité d’un intermédiaire atténue le contact du direct, implique un temps de reprise, la traduction n’exprimant pas toujours ce que souhaitait exprimer l’interlocuteur. La traduction par l’IA (Intelligence Artificielle) connaît les mêmes problèmes, quand elle n’est pas défectueuse. Ajoutons que les données informatives (métadonnées) sont dans la dépendance de normes américaines (langage informatique type HTML, XML), et sont donc actuellement en anglais.

L’Hymne à la joie européen possède-t-il la charge émotionnelle d’hymnes nationaux comme la Marseillaise ? L’Ode à la joie de la neuvième Symphonie de Beethoven, avec ses paroles élitistes, correspond-elle réellement au ressenti des peuples européens ?

L’Union européenne dans ses divers éléments est extrêmement marquée par l’écologie-environnement et les droits de l’homme au détriment du droit des peuples et des nations. Est-il possible de modifier la conception actuelle de l’Europe, en recherchant une Europe des peuples et non plus une Europe économique, administrative, normative pourrait-on dire, et juridique où les droits de l’individu et des minorités prédominent ? Cette Europe s’élabore souvent au détriment des populations européennes. Une révision des traités est toujours possible. Il peut y avoir des rétrocessions de compétence aux États-nations ; il s’agit d’une solution possible mais peu aisée à réaliser. L’article 48 du Traité de l’Union européenne (TUE) la prévoit, pour les procédures de révisions ordinaires ou simplifiées : « Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil (ou au Conseil européen) des projets tendant à la révision des traités. Ces projets peuvent, entre autres, tendre à accroître ou à réduire les compétences attribuées à l’Union dans les traités ».

Pour conclure cette partie de l’essai portant sur l’Europe, relativement technique sur l’Union européenne, citons l’extrait d’un article d’Henri Guaino, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, au sujet des trente ans de Maastricht (Le Figaro du 20/09/2022) : « La construction maastrichtienne avait pour but inavoué mais réel de dissoudre dans le juridisme l’imaginaire des peuples européens, leur histoire, leur culture, leur mentalité, leurs traditions politiques, juridiques, tout ce par quoi s’expriment leur caractère singulier, leur identité, tout ce qui fait qu’une population a conscience de former un peuple. Mais le juridisme européen, cette expression d’un droit hors sol qui n’est ancré ni dans les cultures ni dans la démocratie ne peut être la matrice d’un peuple européen unique et il finit, on y arrive, par provoquer le retour du refoulé national ».

Roger Crussol

Crédit photos : DR

[cc] Breizh-info.com, 2024, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine

2 réponses à “Essai sur la démologie ou science des peuples européens”

Divinement fouillé et sublimement intéressant et…personne ne commente! A conserver dans les archives familiales mais je n’ai pas réussi à faire un transfert chez Dame NEVEU pour diffuser aux enfants!

Le camarade breton Raymond qui semble doté d’une grande culture et qui en plus parle breton bien mieux que moi a salué le descriptif historique de l’Europe, comme moi, qui bien que plutôt technique n’en apprécie pas moins les « belles lettres ».

Ceci dit, quel foutu bor..el que la gouvernance de cette UE complètement hors sol des intérèts des Peuples qui la composent et qui au nom des Droits de l’Homme et de l’Individu est d’obédience carrément mondialiste.

Bref, une UE gérée par une technostructure pléthorique déconnectée du réel et copiée sur le modèle Soviétique.