Disciple de Debussy, Paul Le Flem (1881-1984), est un compositeur de musique classique avec une petite reconnaissance internationale. Il a mis l’identité bretonne au centre de sa création : paysages, société, thèmes musicaux et légendes. Les deux périodes déterminantes pour sa carrière artistique sont aussi des zones insuffisamment éclairées par ses différents biographes : l’enfance et la Seconde Guerre mondiale.

Pour faire connaissance avec Paul Le Flem, cette belle vidéo de 1981 en forme de testament, avec Marika Green, sa petite-fille.

Pour écouter Paul Le Flem sur internet :

Les Korrigans, son premier morceau (1896) : https://www.classicalarchives.com/work/1304943.html

Quelques œuvres de la période impressionniste : notamment Le Vieux Calvaire (qui intègre le thème du cantique traditionnel Ar Baradoz) et surtout les 7 pièces enfantines : https://www.musicologie.org/Biographies/l/le_flem_paul.html

Fin août 1946 : un génie musical attend le train en gare de Plouaret-Trégor

Sous un grand chapeau noir d’artiste, d’épaisses lunettes de taupe, et derrière les carreaux triple-foyers, deux yeux malicieux qui lancent des éclairs.

L’homme qui fait les cent pas sur le quai ne passe pas inaperçu. Pas plus que son épouse aux allures de dame parisienne et qui se tient près des bagages : Jeanne est une fille du pays, c’est même la sœur de Pierre Even, ancien médecin-député-maire-conseiller général de la commune toute proche de Vieux-Marché. Le mari de Jeanne est une pièce rapportée de Paris, mais il a conquis les habitants avec ses manières simples et son breton trégorrois sans accent.

Cet artiste, Paul Le Flem, tout en habitant les 11/12ème de l’année dans la capitale, a recréé ici sa petite patrie existentielle. C’est à Vieux-Marché qu’il a enterré ses deux enfants morts en bas âge à la veille de la Grande Guerre ; c’est là qu’il enterrera Jeanne, son unique amour, en 1964 ; c’est là enfin que, fidèle au rendez-vous, il viendra les rejoindre après son décès à l’hôpital de Tréguier, 20 ans plus tard.

Cette fidélité genre « Plus breton que moi, tu meurs » cache un douloureux secret de famille. Toute sa vie, Paul Le Flem a menti effrontément sur son véritable pays natal. Il a prétendu être né à Lézardrieux, petit port du Trégor maritime à une cinquantaine de kilomètres de Vieux-Marché. Ce mensonge a tellement bien réussi que l’école publique de cette commune revendique l’honneur de lui avoir appris à lire et à écrire et a été baptisée de son nom. À tort. Selon le site internet de la mairie, il aurait passé à Lézardrieux la plus grande partie de son enfance. Encore faux. Le journal du coin, Le Télégramme de Brest, prétend qu’il est le petit-fils d’un maire de Lézardrieux (article du 10/6/2013). Or il y a confusion avec un homonyme. Le Flem, homme plein de mystère, n’est même pas né en Bretagne.

Dans ses cartons, de quoi mettre le feu à Paris : un opéra de style moderne sur le thème de la ville d’Ys

Sur le quai des trains en partance pour Montparnasse, Paul Le Flem est maintenant incapable de calmer son impatience : il tient fébrilement le carton qui contient ses partitions, sous le regard amusé de Jeanne. Elle sait qu’il garde un emballement de jeune homme pour la musique. Tout l’été, il a travaillé à son piano dans la propriété de la belle-famille, s’autorisant quelques sorties en plage de Trédrez-Locquémeau pour détendre ses muscles d’athlète longiligne.

Issu d’un milieu modeste, il raconte avoir appris le solfège et la composition classique en autodidacte. Ce Mozart des bords de la Manche a même composé son premier morceau, Les Korrigans, dès l’âge de 16 ans. Depuis, il a créé par intermittences, ne livrant son travail au public que dans les occasions favorables. La période de crise et d’occupation que vient de traverser la France a été pour lui une période de création renouvelée, comme si sa vitalité décuplait dans le malheur. Une leçon de son enfance. L’enfance : c’est là qu’il dit puiser le meilleur de son inspiration musicale.

Le monde comme si de Paul Le Flem : l’imaginaire pour surmonter les épreuves de l’enfance

Pour une fois, Paul est impatient de retourner à Paris, où il a construit sa vie professionnelle. Professeur de musique estimé et disposant d’une petite notoriété comme compositeur, il est sûr de percer à Paris avec ce qu’il a dans son carton. Au début de l’été, il est rentré en Bretagne avec un livret d’opéra signé du poète belge José Bruyr. Le Flem vient d’en composer la bande-son. Son titre : La Magicienne de la Mer, une histoire fantastique, où la mythologie bretonne fait une irruption dans le présent le plus ordinaire.

Résumé de la Magicienne de La Mer :

Un bar de pêcheurs quelque part sur la côte bretonne, de nos jours. On ramène au port un noyé que les vagues ont déposé sur la plage. Fait étrange, il porte des griffures sur son torse de jeune marin athlétique. Le fait divers excite les imaginations. La beuverie aidant, la princesse Dahut fait une apparition dans le bar et entraîne Yannick, un des fêtards, dans une nuit de folie. La mythique cité d’Ys jaillit des flots devant les yeux des buveurs. Ces derniers, ignorant les alertes, ouvrent les écluses, perdant la ville engloutie de nouveau par les flots. Le lendemain matin, Yannick se réveille sur le pas de porte du bar, avec un méchant mal au crâne et quelques griffures apparentes.

Ce thème d’Ys, Paul Le Flem l’a entendu pour la première fois dans son enfance, a-t-il raconté à Bruyr. Pour être précis, il avait entendu chanter la fameuse gwerz du Barzaz Breiz et le récitant s’appelait Yann Ar Minous, l’un des derniers bardes authentiques d’Armorique. C’était il y a si longtemps, mais c’était comme si c’était hier, avait-il ajouté les yeux humides…

Un orphelin breton sous la IIIème République (1881-1899)

L’état-civil détruit la légende : Paul le Flem est né le 18 mars 1881 à Radon, petit village de l’Orne à proximité d’Alençon, en pleine Normandie.

Sa mère Gabrielle est la fille unique de propriétaires ruraux normands plutôt prospères, sans profession claire. Elle est venue accoucher près des siens. La venue au monde du petit Paul est en effet source d’angoisse pour toute la famille. La jeune mère de 23 ans a déjà perdu un enfant mort-né en 1878, dans l’année qui a suivi son mariage.

Les premiers mots qu’a entendu le nourrisson n’ont donc pas été bretons. Le père, Célestin Le Flem, est alors retenu par son travail de modeste fonctionnaire des impôts à Orbec, près de Lisieux, dans le Calvados. Originaire de Lézardrieux, dans les Côtes-du-Nord, Célestin est issu d’une famille paysanne ayant quelques terres, appartenant à cette classe moyenne rurale en pleine ascension sous la IIIème République. Muté comme d’autres loin de son département, il fait partie à sa manière de l’émigration bretonne, même si c’est plutôt dans la version luxe. À la même époque, dans le minuscule village de Radon, on constate la présence d’une autre famille Le Flem, sans rapport avec notre héros, dont le père, modeste ouvrier agricole chargé d’enfants, ne sait même pas signer.

En mars 1885, Gabrielle meurt. Paul a à peine 4 ans. Cet événement est le cataclysme qui va engloutir toute la famille normande. La grand-mère meurt un mois après sa fille. Le grand-père disparaît ensuite sans laisser de trace dans les documents publics (recensements ou état-civil). En 1886, Paul habite à Orbec avec son père et une bonne. Mais vers 1887, Célestin meurt à son tour, âgé de 35 ans.

Pas d’autre option pour l’orphelin : trouver une situation grâce à l’école de Jules Ferry

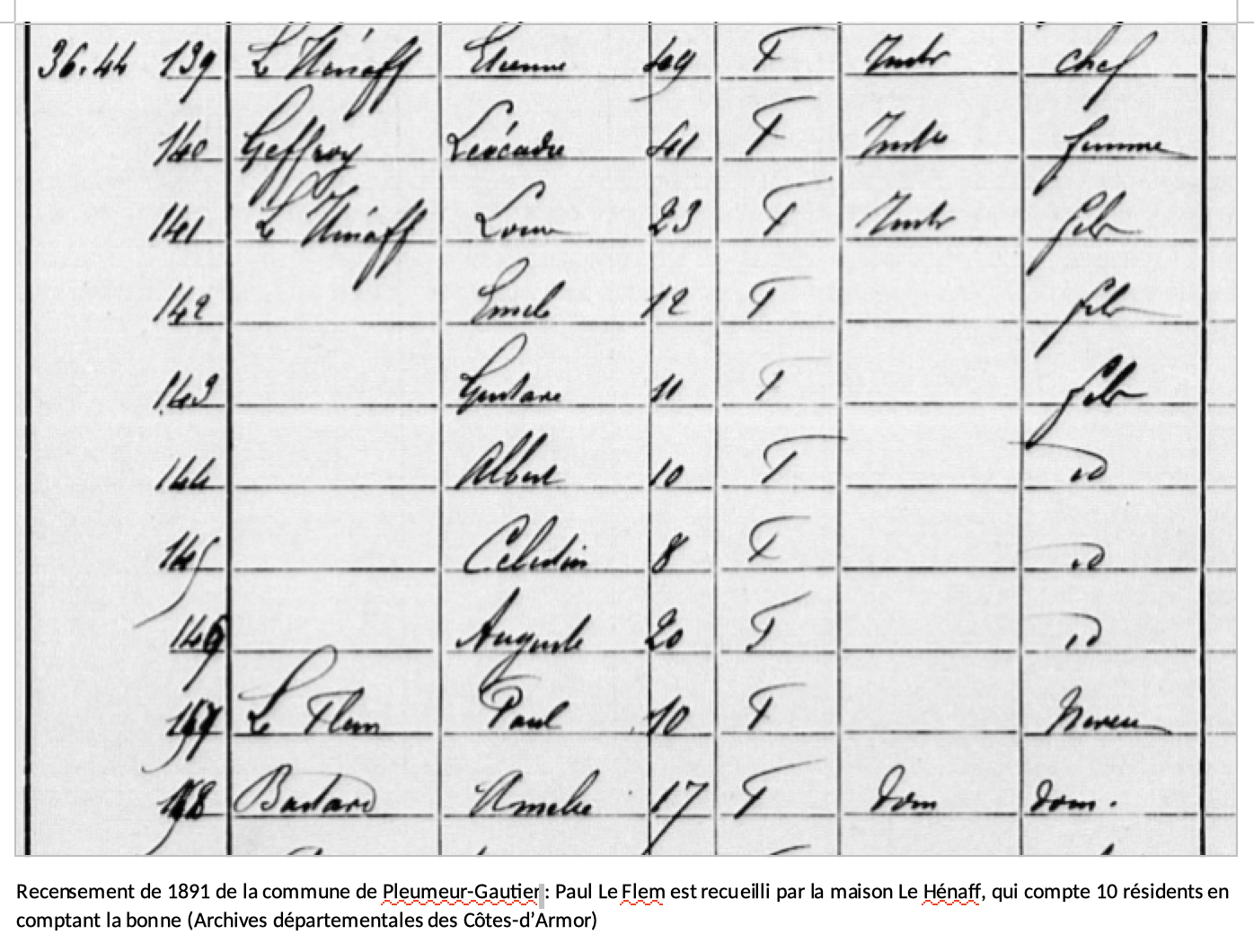

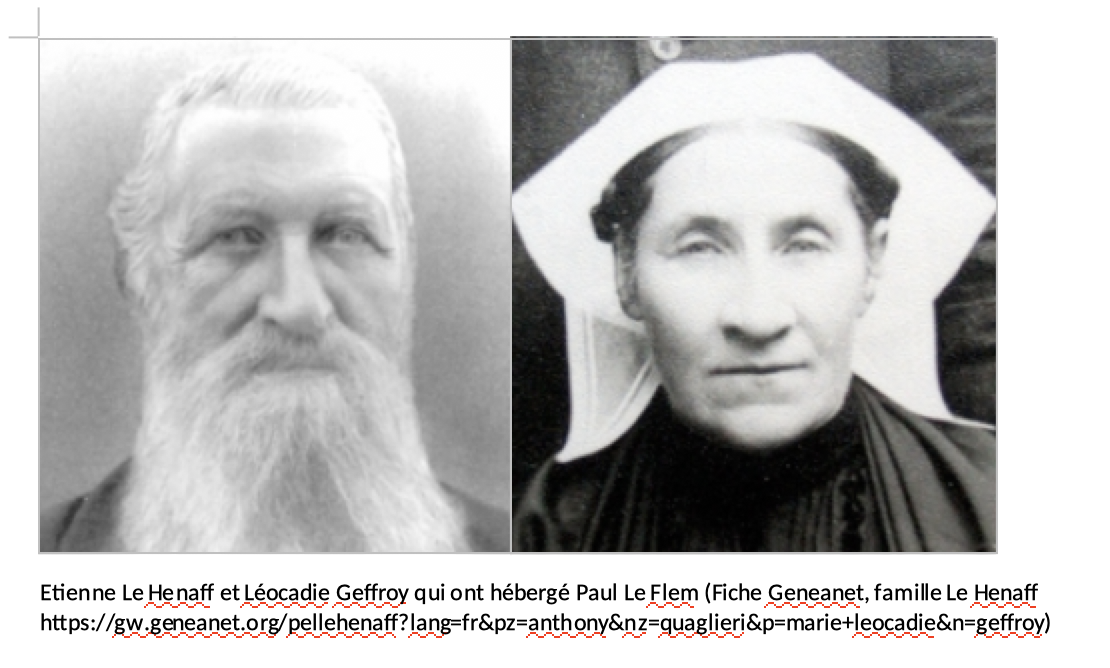

L’orphelin est expédié en direction de la famille paternelle, non à Lézardrieux comme il est dit par la tradition locale, mais à Pleumeur-Gautier, le village qui jouxte la petite ville. Paul ne rejoint pas non plus la ferme de sa grand-mère ou de ses oncles. Il va habiter comme un petit pensionnaire chez Étienne le Hénaff, dont la première épouse décédée en 1874 était une tante Le Flem.

Étienne Le Hénaff et sa deuxième femme Léocadie Geffroy sont instituteurs, parents de 6 enfants, qu’ils vont tous mener à de très bonnes situations. Le neveu par alliance se révèle comme le meilleur de l’écurie. En juillet 1892, à 11 ans, Paul est présenté au certificat d’études, véritable championnat scolaire qui a lieu dans le chef-lieu de canton. Après une partie écrite, les candidats admissibles sont interrogés par l’inspecteur d’Académie. Le petit orphelin sort premier, meilleur élève primaire de tout le canton pour cette année-là.

Pour la plupart des écoliers, le diplôme du certificat d’étude signifie la fin de l’école et l’entrée dans la vie active. Pour Le Flem c’est le début d’une promotion sociale fulgurante. En triomphant de cette compétition, il a gagné une place dans le secondaire, alors réservé aux bourgeois et à une infime portion méritante des fils du peuple. En septembre 1892, après seulement 5 ans à Pleumeur-Gautier, il part pour l’actuel collège Roger Vercel à Dinan, à l’autre bout du département. S’il a été envoyé aussi loin de sa famille, sans possibilité de visite, c’est pour remplir ce collège-lycée public qui atteint difficilement 200 élèves : ses lumineux bâtiments XVIIIème siècle ont été vidés par la concurrence de la boutique d’en face, l’établissement catholique des Cordeliers.

Paul le Flem est à la hauteur des espoirs que l’inspecteur a placés en lui : en juillet 1893, il reçoit le prix d’honneur de l’internat, le prix de dessin et la 3ème place de sa classe de 6ème. En 5ème, il est premier de sa classe, filière latin-grec. Une maîtrise des langues anciennes, dont il se serait servi plus tard pour traduire Sophocle du grec ancien au breton. Plutôt classe !

En 1896, la bête à concours est qualifiée pour le lycée naval de Brest, voie royale vers l’aventure outre-mer et une carrière d’officier de la Marine nationale, l’ambition ultime de toutes les mères bretonnes.

Mais pas de parente pour féliciter le petit génie. Les derniers liens qui le relient à sa famille se cassent vers cette époque : selon un article de Michel Lemeu paru dans la revue culturelle Ar Men (octobre 1993), l’orphelin aurait même été dépossédé de tout héritage par sa parentèle.

Presqu’île de Lézardrieux – Dinan : deux univers sonores étrangers et pourtant…

Ce qui vient d’être dit sur l’itinéraire scolaire de Paul Le Flem ne résume pas l’expérience qu’il a vécue. Les lieux et les gens, les impressions reçues ont nourri son imaginaire.

Vers 6 ans, la disparition entière de sa famille normande l’emmène au Havre. Le rescapé monte dans le paquebot à vapeur Le Finistère qui assure la liaison avec Morlaix deux fois par semaine. Après 18 heures de mer houleuse, il rejoint Roscoff et Morlaix, et de là, la péninsule de Lézardrieux par diligence. En traversant la Manche, Il change de pays, de siècle, d’univers sonore. Battue par les éléments et encerclée par les eaux, la péninsule entre Manche, Jaudy et Trieux est au bout du monde à un point qu’on peine à imaginer : deux ponts la relient au monde, pas de train, pas même le train à vapeur historique qu’on peut encore prendre entre Pontrieux et Paimpol et dont la ligne date de 1894 !

À Pleumeur-Gautier vit une petite communauté de 2 000 âmes, paysans, marins et marins-paysans. La vie profane comme la vie religieuse se déroule en breton, et, sorti de la maison bilingue de son oncle Le Hénaff, le jeune Paul doit s’immerger dans ce nouvel univers. De ce monde révolu se détache dans sa mémoire la figure impressionnante de Jean Le Minoux (Yann Ar Minous en breton), qui fréquente à l’occasion la prospère famille Le Flem. C’est un chanteur folk a cappella bien attesté, mi-salarié agricole, mi-mendiant, à situer quelque part entre Denez Prigent et Patrick Sébastien. Son répertoire alterne chansons gaies et complaintes, vieux airs et compositions personnelles où il ne manque pas d’exercer son esprit critique contre l’Éducation nationale de l’époque (il a gardé une dent particulière contre son instit’).

Cinq ans plus tard, en arrivant à Dinan, Paul le Flem change à nouveau de monde. Logé dans l’internat du collège-lycée de Dinan, une ville 100 % francophone, il vit un autre rythme, entrainé par la croissance très rapide de la Belle Époque. Juste avant son arrivée, le conseil municipal a démoli la monumentale Porte de Brest, trouant le rempart construit par le duc François II, reliant ainsi le centre médiéval au quartier haussmannien qui pousse autour de la gare. Les militaires dynamisent également la ville en préparant une revanche qui s’approche inexorablement. Un lupanar ou maison des plaisirs est ouvert dès 1876 pour répondre aux besoins de cette nouvelle clientèle. (https://dinan-expansion.com/pdf/historique_YC_22052012.pdf)

C’est à Dinan que Paul Le Flem découvre la musique, la musique en grand. À Pleumeur-Gautier en effet, le couple bombarde/biniou existe mais reste rare car les sonneurs sont chers. On entend surtout des chants sans accompagnement musical, qui ne coûtent que de la salive. Dans le Dinan de la Belle Époque, au contraire, la musique est partout. Six orchestres ou groupes musicaux coexistent : celui du collège-lycée public, celui des Cordeliers, la fanfare municipale, l’orphéon la Typhaine, la société philharmonique, la musique du 13ème Régiment de Hussards… Ils rivalisent et coopèrent lors des réjouissances publiques (par exemple, le jour de la Sainte-Cécile, patronne des musiciens). Ils sont formés d’amateurs et le répertoire est un pot-pourri de morceaux anciens ou récents (ainsi en 1893, la Danse macabre de Saint-Saëns, composée en 1874) ; les spectacles alternent sérieux et comique (les bas-Bretons sont parfois les cibles de cet humour, tandis que le biniou suscite une vraie curiosité). Finalement, sous une forme totalement différente, la culture bourgeoise d’une sous-préfecture de l’époque a un esprit encore assez proche du divertissement villageois.

Sans famille et déraciné : les années de cafard à Paris (1899-1903)

La culture, l’imagination, la musique, c’est ce qui a « sauvé » l’ado Le Flem, selon son propre témoignage. Et aussi des protecteurs qui prennent intérêt à sa personne d’orphelin méritant. Après l’instituteur et l’inspecteur, on trouve sur son parcours un officier, Joseph Farigoul, chef de la Musique des Équipages de la Flotte de Brest.

Car à Brest tombe sur l’orphelin une ultime catastrophe : sa vue commence à baisser inexorablement et lui interdit tout projet professionnel dans la Marine. Heureusement il compense par une oreille ultrasensible, qui fait de lui un pilier de la formation musicale de l’établissement. Farigoul s’inquiète du sort du malheureux et découvre qu’il a déjà des compositions à son actif. Le tout premier morceau s’appelle Les Korrigans et date de 1896, et un opéra est en préparation. Le petit prodige lui révèle qu’il a appris l’art de composer tout seul en consultant un manuel dans la bibliothèque du collège-lycée de Dinan. Muni d’une recommandation de Farigoul, Paul part pour Paris une fois son bac obtenu, pour un double cursus Sorbonne en philosophie et Conservatoire national de musique.

« Pour un Breton, Paris est au bout du monde » (Chateaubriand/Nolwenn Le Roy). Le jeune Paul y vit les années les plus cafardeuses de sa vie. L’isolement familial, la détresse sociale se font sentir, et il peut se reconnaître dans Racadot, l’étudiant lorrain pauvre des Déracinés – le best-seller de Barrès qui vient de paraître en 1897.

D’ailleurs, le Conservatoire de musique de Paris est une terrible déception : « dans un esprit terriblement routinier, cette usine d’État fabriquait en série des instrumentistes sans culture, uniquement préparés aux succès d’estrade et des compositeurs spécialisés d’avance dans la formule du théâtre commercial par l’épreuve pseudo-lyrique de la cantate de Rome », selon le témoignage d’un musicologue contemporain (Émile Vuillermoz, Histoire de la Musique, 1949).

Heureusement, il y a les copains (en attendant les sœurs des copains). Et la musique : un soir de 1902, après avoir régalé la compagnie d’une soupe et d’un camembert (menu des grandes occasions), il emmène tout le monde à la première d’un compositeur encore inconnu : Claude Debussy. C’est un vrai coup de massue que cette musique qui ne ressemble à rien d’entendu, ni à Dinan ni à Brest. Quelque chose de liquide et d’aérien, à la manière de Verlaine en poésie. Par petites touches, dans le style des peintres impressionnistes, Debussy définit, contre l’empire de Wagner à l’époque archi-dominant, une esthétique musicale française. « Une musique à nous, sans choucroute si possible », résume finement le debussyste Erik Satie. Les deux nations les plus puissantes du continent s’affrontent alors sur le terrain de la musique, avant de faire retentir les cuivres de leurs artilleries quelques années plus tard.

Il est possible que cette représentation de Pelléas et Mélisande ait précipité la décision d’un Paul Le Flem aux abois : il plaque tout, abandonne Paris et le conservatoire et part chercher fortune dans la Russie des Tsars, alors en plein boum économique et culturel (1902-1903).

Le fils ingrat de la IIIème République : à l’école anti-jacobine de Vincent d’Indy (1903-1914)

Il revient à Paris au bout d’un an, et cette fois avec un choix déterminé : devenir compositeur. Faire vivre sa musique plutôt que trouver une situation.

Il rejoint la Schola Cantorum, prestigieuse école privée d’inspiration catholique fondée en 1894 par le compositeur occitan Vincent d’Indy (1851-1931). L’ambition de ce comte possessionné en Ardèche est de renouer avec la grande tradition musicale mise par terre en 1789 et victime collatérale des révolutionnaires. Et de refaire de la France une grande puissance musicale, en marchant dans les pas de Wagner.

En cela, il s’oppose à la nouvelle esthétique de Debussy : « les raffinements harmoniques et orchestraux des impressionnistes qui s’adressent directement aux sens ont quelque chose d’impie », pense l’Occitan. Lui prétend réduire « dans la création artistique l’intervention de l’instinct et celle de la sensualité de l’oreille qui sont, l’une et l’autre, suspectes de matérialisme. L’artiste qui recherche dans le domaine de la sonorité pure des sensations voluptueuses est une sorte de païen attardé dans le monde chrétien. » (Vuillermoz, Histoire de la musique).

La Schola Cantorum, rivale du Conservatoire public, devient un foyer culturel réputé où les amateurs viennent découvrir des compositeurs oubliés au cours de concert sponsorisés par de grands noms de l’aristocratie. L’ambition créative de l’institution y attirent des profils étonnants : ainsi Erik Satie vient y suivre des cours de perfectionnement (!).

D’Indy encourage également ses élèves à explorer les musiques des anciennes provinces pour les transposer en musique classique – chacune devant garder sa partition au sein de la grande symphonie française. Des missi dominici sont expédiés dans les confins pour recueillir les airs du folklore – une pratique courante dans la grande musique russe ou hongroise, mais quasiment inédite en France. Charles Bordes (1863-1909) écume le Pays Basque ; Déodat de Séverac (1873-1921) s’occupe de l’Occitanie autour de Toulouse ; Jean Poueigh (1876-1956) s’intéresse à ces deux régions ; Joseph Cateloube (1879-1957) parcourt l’Auvergne…

Au contact du comte musicien, l’orphelin breton découvre qu’il est légataire d’un fabuleux héritage immatériel. Comme beaucoup dans sa génération d’intellectuels et d’artistes, il s’émancipe de la République qui l’a instruit et amené au plus haut. Dans sa formule jacobine chimiquement pure, celle-ci véhicule un imaginaire trop pauvre, un oxygène trop raréfié pour ce chercheur cultivé. En Vincent d’Indy, l’orphelin s’est trouvé un inspirateur, mais aussi un nouveau et dernier protecteur, qui lui offre un poste de bibliothécaire pour vivre. A l’occasion, il remplace les professeurs titulaires de l’école – c’est Le Flem qui aurait enseigné le contrepoint à Satie.

Paul Le Flem et sa première période créative : l’impressionnisme musical (1903-1914)

Curieux assemblage que Vincent d’Indy et Paul Le Flem. Le chef d’école a des idées arrêtées et même intolérantes en matière musicale (les mêmes que Wagner). Mais dans la pratique, il respecte la liberté de création de ses élèves et Le Flem en profite : selon Vuillermoz, il « a échappé complètement, dans son esthétique et dans sa technique de compositeur, à l’emprise pédagogique de son maître. Cet artiste breton, extrêmement sensible et pourvu de la plus brillante culture littéraire et philosophique, s’est assimilé très rapidement toutes les finesses d’écriture de Fauré et de Debussy.»

Ce sont les meilleures années créatives de Paul Le Flem : il se met à composer ses premiers grands morceaux : la Première Symphonie date de 1908, dans laquelle il intègre un air du folklore qu’il a collecté à Brasparts dans les Monts d’Arrée.

Les plus touchantes sont ses Sept pièces enfantines (1911), courtes, pleines d’espièglerie et mettant en musique des scènes de la vie familiale et de la vie bretonne : La Vieille mendiante, qui tend la main avec une arrogance de duchesse ; la Chapelle, lointaine, dont la cloche lancinante perce le brouillard ; les Bastions de Sable, théâtres de guerre enfantine sur les plages de la Manche.

Cette joie qui transparaît dans sa musique est le reflet d’une nouvelle donne capitale pour le Flem. En 1909, il s’est marié à Paris avec Jeanne Even, soeur de son copain Pierre, étudiant en médecine originaire du Trégor – le comte d’Indy est le témoin de mariage de l’orphelin.

Une joie qui demeure malgré les épreuves. Même Pour les Morts, une œuvre funèbre pour orchestre, résonne d’une grande sérénité et de la perspective celte d’un Autre Monde. Son mentor Vincent d’Indy mettra à son service sa célébrité en la dirigeant à New York au Carnegie Hall et dans d’autres villes américaines en 1921. Elle rappelle au public américain les innombrables morts de la Grande Guerre. En fait, elle a été composée en 1912 et est inspirée par la mort récente de Maurice et Nicolette, les deux premiers enfants de Paul et Jeanne.

La deuxième période créative de Le Flem : à la recherche d’une esthétique grand public (1938-1947)

La création new-yorkaise de 1921 est le premier sommet de la carrière de l’artiste. A l’époque, tout ce qui vient de France est aussitôt encensé Outre-Atlantique. Mais ce succès est sans lendemain. La Grande Guerre d’ailleurs a été une rupture pour lui comme pour tous ceux de sa génération. Lui a été sauvé par son handicap visuel. Embusqué à l’arrière, il s’est occupé de la fanfare d’un contingent russe affecté sur le front occidental.

Au retour de la paix, Le Flem donne la priorité à sa petite famille, qui se borne à sa femme et à sa fille unique Jeanne, née en 1912. Il range sans regret ses partitions dans ses cartons et cherche à faire bouillir la marmite. Il est d’autant plus motivé que sa femme est issue d’une catégorie sociale plus élevée que la sienne (son père était médecin et élu local, comme s’apprête à le devenir le frère).

Devenu professeur titulaire à la Schola Cantorum, Le Flem cumule avec le poste de chef de chœur à Saint-Germain, riche paroisse catholique – la Schola assure l’encadrement technique de ce choeur depuis sa fondation. Le Flem signe aussi des critiques musicales au journal d’actualité culturelle Comoedia – l’équivalent de Télérama ou des Inrockuptibles, en moins snob. Il fait enfin figure de pionnier de la vulgarisation par les médias modernes : il intervient sur l’antenne de Radio Paris – un Frédéric Lodéon de la IIIème République. Un personnage surbooké donc mais dont la production personnelle est proche de zéro.

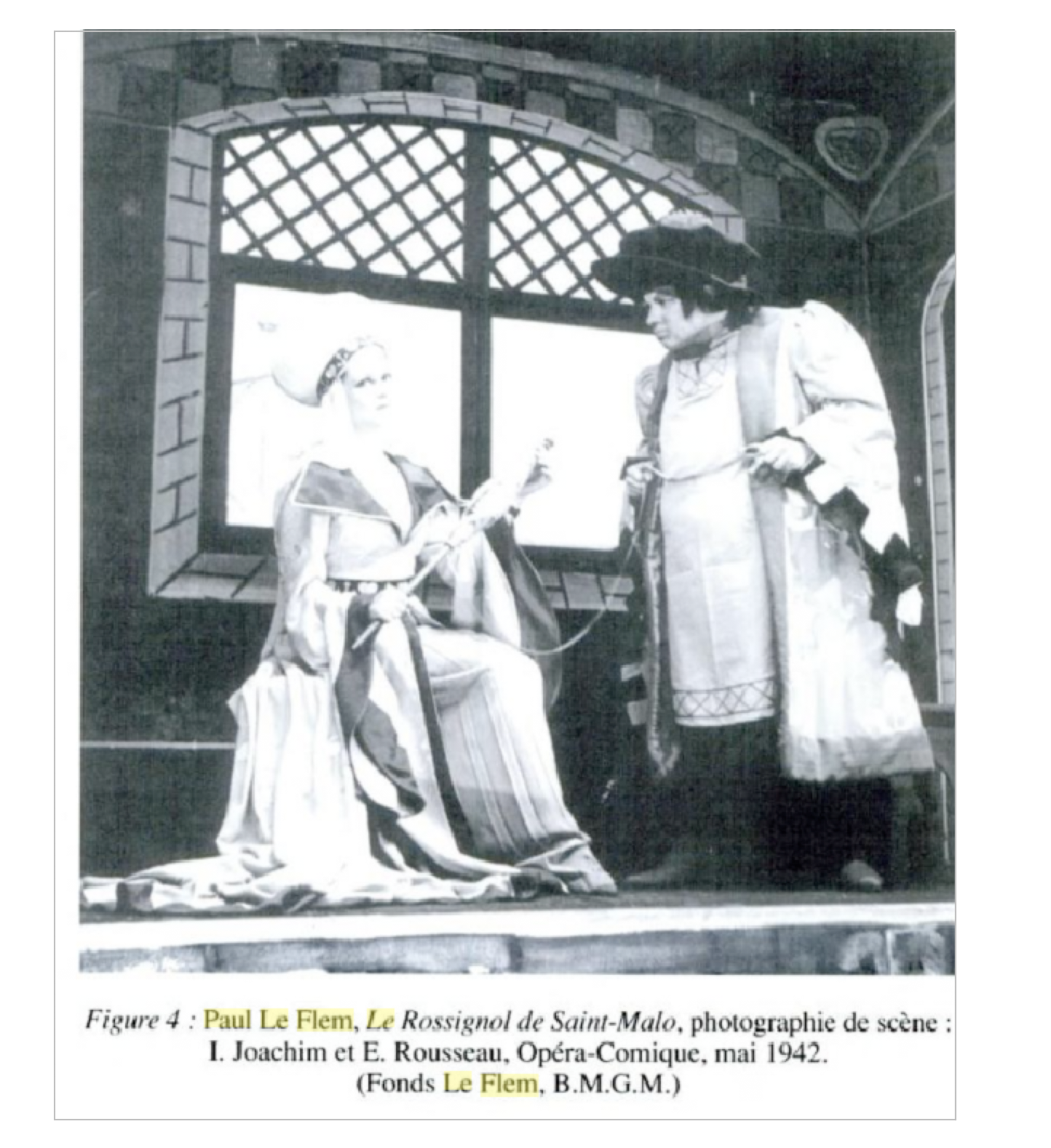

À l’extrême fin des années 30 cependant, Paul Le Flem est de retour à la composition avec cette fois de l’ambition XXL et sur des bases renouvelées. En 1938, il compose la musique du Rossignol de Saint-Malo, un mini-opéra.

……………………………………………………

Résumé du Rossignol de Saint-Malo :

Le sujet est tiré d’un chant du Barzaz Breiz de La Villemarqué, chant issu d’une ancienne tradition, puisque c’est le thème d’un lai breton de Marie de France (1160-1210). Le thème musical folklorique est intégré dans la partition.

Saint-Malo, au Moyen Âge. Une dame malheureuse en ménage trouve du réconfort auprès d’un jeune galant. Elle le voit à la nuit tombée depuis le balcon surplombant le jardin clos de la propriété. Un soir, le mari, riche armateur, se réveille et se rend compte que le lit conjugal est à moitié vide. Au retour de l’épouse, Il lui demande d’où elle vient. Elle a pris l’habitude, dit-elle, d’aller écouter le chant d’un rossignol qui fréquente le jardin. Qu’à cela ne tienne : elle ne sera plus dérangée par le rossignol, répond le mari suspicieux, qui donne des ordres pour piéger l’animal. Le lendemain soir, il arrive triomphant, avec un vrai rossignol ensanglanté. L’amoureux est sauf ; mais la dame peut dire adieu à son amour.

…………………………………………………………

Cette œuvre est le manifeste de Le Flem deuxième manière : il vise un public aussi large que celui de la radio (et non une avant-garde comme ses premiers morceaux) ; il fait le choix de la scène lyrique (l’audio-visuel du classique) et d’une musique qui ne cherche plus à capter une impression fugitive mais à raconter une histoire (plus Wagner que Debussy) ; les histoires représentées parlent à tout le monde, entre mélo et vaudeville. Enfin, c’est un format court, ce qui a l’avantage de ne pas coûter trop cher et d’avoir d’autant plus de chance d’être monté.

Ce tournant dans sa carrière a des explications biographiques. Paul Le Flem approche la soixantaine et la retraite tombe en 1939 – sa pension ne doit pas être mirifique. Il est d’autant plus disponible pour une nouvelle aventure artistique que sa fille Jeanne a quitté le foyer paternel en 1938 pour un beau Suédois – Lennart Green, un photographe réputé : ce sont les parents et grands-parents de Marika (née en 1943) et d’Eva Green (née en 1980), actrice et James Bond Girl. On peut voir une photo du couple en 1937 sur ce site : https://www.catherinehouard.com/green/ Jeanne Le Flem, décédée en 2007, est enterrée à au cimetière de Vieux-Marché.

Paul Le Flem et le mouvement breton des années 30 : un centriste par temps de radicalisation

Les circonstances historiques poussent également Paul Le Flem dans l’action culturelle, nul ne pouvant se dérober à la période de fer et de sang qui s’annonce.

La Bretagne s’est imposée dans l’actualité française le 14 août 1932. Ce jour-là, une mystérieuse organisation, Gwen-ha-Du, dynamite le monument commémorant l’annexion de la Bretagne par la France en 1532. Derrière l’attentat, un réseau d’intellectuels sans base sociale réelle, mais qui sont prêts à toutes les aventures. A l’image de l’intelligentsia parisienne, la classe créative bretonne se radicalise vers la droite et vers la gauche. Une partie du mouvement breton terminera dans la collaboration avec l’Allemagne.

Pourtant rien n’était écrit. A la même époque, une pétition en faveur de l’enseignement du breton obtient le soutien de 600 communes du vieux Duché. A la fin des années 30, la langue bretonne est encore parlée par plus d’1 million de locuteurs, avides de réussite scolaire. Or en 1939, un rapport parlementaire envisage son enseignement par l’école publique. Bref, la Bretagne, dont la contribution à la victoire de 1918 était largement reconnue, aurait pu devenir l’Ecosse de la France, un réservoir consensuel de traditions et de mythes pour tout le pays. La Seconde Guerre Mondiale va faire échouer cette symbiose.

Paul Le Flem s’inscrit dans cette dynamique bretonne d’affirmation culturelle. A partir des années 30, il harmonise des chants traditionnels bretons, ainsi que le Bro Goz Ma Zadou, l’hymne national officieux. A une date indéterminée, il est reçu dans le Gorsedd de Bretagne – une institution druidique à vocation surtout culturelle. A partir de 1938, le folklore révélé par La Villemarqué devient le sujet unique de ses créations. Comme le saumon remontant le Jaudy de son enfance, Le Flem vieillissant en revient toujours plus à la source de son imaginaire : le coup de Breizh ressenti par l’enfant de 6 ans abordant à Roscoff.

Par son âge, Paul Le Flem n’appartient cependant pas à la même génération que les acteurs du second Emsav. Il est politiquement plus modéré.

Le Rossignol de Saint-Malo est ainsi le fruit d’une commande publique du gouvernement du Front populaire, qui, sous la conduite de Jean Zay, a mis en place une politique musicale musclée dont le principe est de mettre la qualité classique à la portée du plus grand nombre. Pour Le Flem, la commande représente une rentrée motivante de 20 000 francs, soit le revenu d’un an d’un ouvrier.

Loin de regarder vers Berlin ou vers Moscou, Le Flem semble attaché aux alliances de 1918 et aux valeurs modérées qu’elles véhiculent : tel semble être le sens de sa participation en 1939 au film officiel « Sommes-nous défendus ?». En plein pacte germano-soviétique, il présente au public des cinémas les atouts de l’armée française et, débordant d’un optimisme de commande, répond oui à la question.

Nul ne prêtait alors attention aux lanceurs d’alerte militaire.

1942 : première œuvre lyrique de Paul Le Flem montée à Paris, succès encourageant pour l’avenir

Après la défaite, Paul Le Flem semble suivre la ligne attentiste du courant central de la société française. Lui-même ancien combattant, il n’a que trop vu les horreurs de la guerre, de loin, sauf en 1917 quand les Allemands ont réussi à percer le front ; alors pris dans la bataille, il s’est comporté courageusement comme l’ensemble de sa génération (statistiquement la plus exposée au feu de toute l’histoire). Il a même mérité la Médaille militaire, qui suppose avoir pris un risque direct et incontestable (il a secouru des blessés russes sous la mitraille). Comme beaucoup d’hommes de sa génération, il semble en avoir tiré une leçon de prudence : laisser la guerre aux militaires, en tenir les civils le plus éloigné possible, refuser la logique de la guerre totale.

Cet attentisme ne s’applique pas à l’activité culturelle, qui semble se poursuivre sans interruption notable (la consultation de Comoedia sur le site de la BNF est édifiante : la guerre semble ne pas exister). La culture permet à tous de sauver la face, car l’occupant a comme ambition principale de donner l’illusion que tout continue comme avant. Des opportunités de carrière se créent, beaucoup d’argent sale circule. Les créateurs peuvent se réfugier dans l’ambiguïté permise par la fiction : c’est ainsi que Jean-Paul Sartre représente en 1943 sa première grande pièce, les Mouches, sur le thème de la liberté absolue de l’individu (avec notamment un refus de la repentance et des entraves du passé). On peut y trouver des sous-entendus anti-pétainistes, mais pas anti-allemands ou anti-nazis : la pièce reçoit sans problème le feu vert de la Propaganda Staffel.

Paul Le Flem serait-il un Jean-Paul Sartre breton ? Oui et non. Ou un Albert Camus musicien ? Davantage, mais il n’a pas d’activité clandestine et n’évolue pas dans le même milieu culturel.

La musique classique a en effet un statut à part dans la France occupée. Elle est l’enjeu d’une rivalité un peu dérisoire entre Berlin et Vichy, dont on trouve un écho lointain dans La Grande Vadrouille (1966). Les nazis dégainent Bach, Mozart et évidemment Wagner ; les Français répliquent par Rameau, Berlioz, ou par des créateurs contemporains (Lalo, D’Indy, Debussy, …). Même le jazz est florissant, car son statut d’expression musicale du peuple noir nord-américain correspond à la vision communautaire de la culture développée par Vichy.

En zone occupée, Pétain s’appuie un temps sur Jacques Rouché, le directeur de l’Opéra qui avait été déjà un homme clé du dispositif musical de Jean Zay – les tribunaux de l’épuration reconnaîtront son intégrité morale, y compris son aide aux musiciens juifs. Or c’est Jacques Rouché qui met en scène Le Rossignol de Saint-Malo en 1942 à l’Opéra-Comique. Un mini-succès public et médiatique : 22 représentations, de bonnes critiques, une reprise à la Libération à Paris, avec une tournée en province en 1946.

En 1943, Le Flem reçoit une commande publique de Vichy, pour un mini-opéra intitulé La Clairière des Fées, féérie contemporaine à thématique sociale et écologique, qu’il ne pourra cependant monter sur scène.

Paul Le Flem participe enfin au film Le Grand Jardinier de France, dont le héros est Le Nôtre, le paysagiste de Louis XIV. Il en compose la bande-son qui pastiche Lully et l’atmosphère musicale triomphale de Versailles. Dans le contexte de 1942, jeter la gloire du Roi Soleil à la face des Allemands avait une résonance patriotique évidente, sans aller cependant jusqu’à la résistance.

1942 : Paul Le Flem adhère au Seiz Breur

Comme la musique classique, la culture bretonne est l’enjeu d’une rivalité de soft-power entre Vichy et Berlin.

Or c’est en juin 1942 que Paul Le Flem saute le pas et s’engage dans le mouvement culturel breton pour de bon. Il est en effet admis comme membre des Seiz Breur. Il s’agit d’un mouvement d’avant-garde artistique de sensibilité identitaire dont la problématique est de hisser la culture bretonne à un niveau international, en la modernisant. Regroupant des artistes de tous les domaines, il fonctionne comme une franc-maçonnerie artistique un peu fermée et se serrant les coudes. Un serment solennel est requis du nouveau « frère », avec une tonalité presque séparatiste.

Quel sens peut-on donner à cette adhésion ? Au moment où Le Flem prête serment, la référence à la culture bretonne commence à sentir le roussi. Une bonne partie des intellectuels qui y sont sensibles se sont plus ou moins compromis et les figures résistantes sont très minoritaires – René-Yves Creston, le fondateur des Seiz Breur, a été un résistant précoce au sein du réseau du Musée de l’Homme, mais il aurait été sauvé des griffes de la Gestapo par ses relations dans le mouvement breton.

Comme Creston, Le Flem participe un temps à l’Institut celtique de Rennes et fait représenter le Rossignol à Nantes et à Rennes en 1942, comme le manifeste d’une création bretonne moderne.

Le sens le plus favorable qu’on puisse donner à l’engagement de Paul Le Flem, c’est celui d’un modéré qui fait acte de présence, ou d’un humaniste à l’ancienne qui place la culture au-dessus de la politique, ou encore d’un artiste qui cherche à donner un futur à la spécificité bretonne, à un moment de bascule dans la modernité. En cela, il rejoint un comportement d’engagement vers l’avenir qu’on observe ailleurs dans d‘autres domaines : en 40-42 en effet, la société française dans son ensemble touche le fond et dans un regain d’énergie crée les conditions de la renaissance des Trente Glorieuses.

1954, salle de l’Opéra-Comique : la princesse Dahut face au jugement du public parisien

En gare de Plouaret-Trégor, en 1946, le train de Montparnasse a fini par arriver et par emporter le génie musical. Il parachève à Paris ses partitions, qui sont prêtes en 1947.

La Magicienne de la Mer récapitule et synthétise toute son expérience musicale et humaine : la mer que Debussy lui a appris à écouter, la personnalité tragi-comique de Jean Le Minoux, les cafés-concerts de Dinan, le Conservatoire de Paris avec son orientation scène lyrique, les techniques de composition les plus sophistiquées apprises dans le Paris d’avant-garde et qui le ramènent aux dissonances les plus archaïques , l’amour et la féminité toujours au centre de ses opéras, La Villemarqué et Offenbach, le Front populaire et Vichy, la radio et le cinéma… Paul Le Flem s’inscrit toujours plus dans un format court, moderne, accessible, avec de l’humour, du mystère, du mélo et de l’érotisme, dans une écriture musicale très scénarisée, hollywoodienne.

Avec bien des difficultés, il parvient à monter le spectacle en…1954. La première est un échec. Au bout de 4 représentations, la Magicienne de la Mer s’arrête, boudée par le public parisien. Un lot de consolation : Aucassin et Nicolette, une autre de ses créations, reçoit un accueil triomphal à l’Opéra national…d’Helsinki, en Finlande…autant dire nulle part …Un échec très lourd pour Paul le Flem, qui maintenant septuagénaire, n’a plus aucune chance de percer.

La revanche de Dahut : Alan Stivell, fils caché de Paul Le Flem et de la pop music

Dans le Paris des années 50, un enfant de la diaspora bretonne, aussi doué et attentif que l’avait été le petit Paul en son temps.

Alain Cochevelou, a alors 10 ans et apprend la harpe avec une enseignante formée à la Schola Cantorum de feu Vincent d’Indy. L’été, ce fils d’un haut-fonctionnaire originaire de Gourin retrouve la Bretagne. Sur la plage, il fréquente une petite-fille suédoise du nom de Marika Green, la petite-fille de Paul Le Flem.

Le père d’Alain a fabriqué une harpe celtique sur un modèle qui avait disparu depuis les temps de la littérature arthurienne. Sur les photos, penché sur sa harpe, l’enfant a l’air de porter sur ses épaules toutes les attentes des Bretons de Paris.

En grandissant, Alain Cochevelou va s’affirmer et se métamorphoser en Alan Stivell. Tournant le dos au classique, il s’inspire de la musique country/pop/rock/folk des USA, versant blanc du jazz, qui entretient des rapports étroits avec le folklore du nord-ouest européen. Stivell électrifie les vieilles chansons armoricaines, en crée de nouvelles, leur donne un jeune et large public. Qui vient danser, se défouler et partager des expériences, comme ses ancêtres ruraux, et non se prendre la tête comme lors d’un concert classique guindé.

Alors que Le Flem ne parvenait pas à faire vivre sa musique ni à en vivre, Stivell bénéficie aussi d’un modèle économique viable : radios, télé, disques vinyles et tournées internationales.

La troisième et dernière période artistique de Paul le Flem : l’avant-garde pure et dure (1964-1979)

Paul le Flem a dû assister d’une manière assez lointaine à ce revival breton qu’il souhaitait, mais sur d’autres bases musicales.

En 1964, son épouse décède. Il change alors de lieu de villégiature en Bretagne. Quittant le Trégor et Trébeurden trop encombré de souvenirs et de touristes – il avait contribué à les faire venir en assurant la bande-son d’un film publicitaire sur la Côte de Granit Rose, il achète une sobre maison néobretonne à Telgruc-sur-Mer, sur la presqu’île de Crozon. Il reste toutefois locataire de l’appartement 17 rue Froidevaux, dans le quartier breton de Paris, qu’il occupe depuis 1909 – vivent les loyers encadrés !

C’est entre ces deux pôles qu’il entame sa dernière période artistique. Devenant aussi aveugle que Beethoven était sourd, il compose de la musique, enchaîne les symphonies. Jusqu’à l’âge de 98 ans. Des morceaux plutôt ardus, qui ne cherchent ni ne trouvent leur public. Avec l’âge, Le Flem prend des airs de professeur Tournesol. Il adresse sa musique difficile d’abord à lui-même… et à un auditoire imaginaire… un auditoire à venir, qui saura apprécier ses œuvres… il suffit d’attendre quelques siècles…

Trois décennies après sa disparition, ce sont surtout les œuvres les plus anciennes, celles de sa période impressionniste, qui sont encore jouées. Ce n’est pas le compositeur le plus connu du monde, mais il a ses fidèles un peu partout sur la planète. En Bretagne, son nom sert d’étendard à l’Académie Paul Le Flem, association qui milite pour la diffusion de la musique classique dans la péninsule. Tant qu’il y a aura une place en Bretagne pour la grande musique, il y aura une petite place pour Paul Le Flem.

Enora

Sources : Les infos viennent pour la plupart d’une collecte en bibliothèque et sur internet de faits déjà publiés. En ce qui concerne l’enfance, des informations sont inédites et viennent de recherches personnelles sur les sites de généalogie et dans les archives (état-civil, recensements de population, presse locale). La date du décès du père de Le Flem est souvent placée vers 1893, quand il a 12 ans. Mais une lettre de Le Flem de 1952 suggère 1887 (il y indique que son père est mort il y a 65 ans).

Crédit photo : DR

[cc] Breizh-info.com, 2020, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine