Urbaniste, essayiste, auteur de nombreux écrits qui portent sur l’histoire des idées et la philosophie, Pierre Le Vigan vient de publier Soudain la postmodernité (éd. La Barque d’or).

Le personnage principal de la philosophie antique, c’est le monde, c’est le cosmos. Le personnage principal de la philosophie médiévale, c’est Dieu. Le personnage principal de la philosophie moderne (à partir de Kant), c’est l’homme (1).

On pourrait dire que le personnage principal de la philosophie postmoderne, c’est la pulsion, un désir immédiat sans projection dans le temps (2).

L’envie, le désir immédiat, l’appétit, la sensation ont remplacé le devoir. Le désir est devenu le principal attribut de l’homme. Désir mimétique de se regarder, voire de se regarder être vu, désir d’être soi – avec l’idéologie du « c’est mon choix » ou « c’est ma vie » – tout cela passe avant le désir de faire son devoir ou de servir le collectif, qu’il s’agisse de la patrie ou de son idéal. Le désir est en quelque sorte l’attribut du dernier homme.

Nietzsche écrit : « “Jadis tout le monde était fou” – disent les plus fins, et ils clignent de l’œil. / On est prudent, et l’on sait tout ce qui est advenu ; sans fin, l’on peut ainsi railler. / Encore, on se chamaille, mais, vite, on se réconcilie – sinon, l’on gâte l’estomac » (3). En d’autres termes, rien n’est pris au sérieux et chacun se croit plus malin que les autres, et plus malin que dans les anciens temps.

Parlons de ce dernier homme. Nous l’avons vu : c’est celui qui fait le malin. Pourtant, il n’a plus de boussole ni d’étoile. Mais cela tombe bien, il pense qu’il ne faut surtout plus vouloir aller quelque part, et qu’il vaut mieux de pas savoir où l’on est. Il faut « s’adapter ». Etre « disponible », ouvert, et cool. Il faut n’avoir plus de préjugés, c’est-à-dire de pré-jugement – à peu de choses près ce que Kant eût appelé un jugement synthétique a priori (4).

Un monde détraqué

« Le cri », Edvard Munch. Musée Munch, Oslo

Il faut avancer dans le monde sans préjugés donc. Sans trace de l’ancien. Est-ce à dire que le monde a été entièrement détruit ? Oui et non. Il a été détruit. Mais, à sa place, il n’y a pas rien. Il y a un autre monde. Un monde a été reconstruit sur les ruines de l’ancien. Un monde entièrement artificialisé. C’est en ce sens que Franz Kafka disait que nous ne vivons pas dans un monde détruit mais dans un monde détraqué (5).

Dans ce monde qui est le nôtre, la fonction symbolique est elle-même déréglée. L’homme est alors en quelque sorte périmé car il ne peut plus réaliser ce qui lui est propre : effectuer la triangulation entre soi, le monde et les autres. C’est pourquoi l’époque postmoderne a créé, à la place de l’homme, le néo-homme. Le néo-homme ne doit rien à ses ancêtres, il en a fini avec les vieilleries de la transmission, il ne croit plus en la permanence des choses, en leur poids, en leur existence solide. Nous sommes, avec lui, enfin vraiment « sortis du Moyen Age ». Certes, on voit une objection : si le dernier homme ne croit plus en rien, comment peut-il croire encore au progrès ? Il n’y croit plus, il croit simplement que le progrès fait corps avec sa propre existence. L’existence du progrès précède en quelque sorte son essence. Il est en acte avant même d’avoir à être. Le progrès est en quelque sorte Dieu, ou le Bien selon Aristote, c’est l’acte pur des théologiens.

Le dernier homme ou néo-homme vit dans une pure présence – le présentisme –, il revendique aussi un égalitarisme esthétique. Le Vagin de la Reine c’est autant de l’art qu’un tableau d’Antoine Van Dyck, Conchita Wurst incarne autant la beauté que Greta Garbo. Beau, belle ? C’est du reste encore trop dire. Car il s’agit moins de beauté que d’art. Le beau est devenu suspect, quasi fasciste. L’art contemporain – celui qui est subventionné (ce qui ne veut pas dire tous les artistes, bien entendu) – se vautre dans l’éloge de l’insignifiance. Celle-ci a deux sens. Cela peut être l’éloge de ce qui est microscopique (la « première gorgée de bière » de Philippe Delerm (6)), mais cela va plus loin. C’est aussi l’éloge de ce qui ne signifie rien. La gratuité du non-sens est préférée à l’engagement dans le sens. Ce qui est « drôle » et insignifiant est préféré à ce qui est vrai et sensé. C’est l’esprit « Petit Journal de Canal+ ». En affirmant l’illisibilité du monde, il s’agit aussi de rendre impossible toute réécriture de celui-ci. Si notre monde n’est pas définissable, comment un autre monde serait-il même imaginable ? L’idéologie du non-sens favorise le maintien du « désordre établi », pour reprendre une très juste expression des non-conformistes des années trente, et particulièrement d’Emmanuel Mounier.

Le travail de sape réussi par la postmodernité s’est traduit par plusieurs déconstructions. Nous suivrons ici largement L’homme dévasté (7) de Jean-François Mattéi. On hésitera à dire que ces déconstructions ont été menées « à bien », ce qui laisserait penser qu’elles relèvent du bien (8). Je dirais plutôt qu’elles ont été menées à fond. Poussées à leur terme. Jusqu’à faire accoucher le néant.

L’ère des déconstructions

Quelles déconstructions ont été menées ? Celles qui concernent le langage, le monde, l’art, le corps. On pourrait ajouter à cette liste de J-F Mattéi la politique, car elle couronne tous ces domaines. La politique suppose la maîtrise du langage. Parlez-vous le Hollande ? « La France, sur tous ces sujets, elle est à l’initiative » (9) [au lieu de « La France a l’initiative »]. La politique suppose une vision du monde, elle nécessite la capacité de croire en l’art comme ce qui est noble, raffiné, élevé, elle nécessite aussi une idée juste du corps, qui reconnaisse les heureuses proportions comme idéal esthétique. Il en est de même en architecture.

La déconstruction du langage consiste à préférer le rayonnement de l’absence d’idées au rayonnement des idées vraies. Il s’agit ensuite de préférer le vide d’un non-rayonnement à tout rayonnement. L’insignifiant, l’hésitant devient un grand moment littéraire. Ecoutons Hélène Cixous : « Hier, j’ai dit que j’irai peut-être à Alger. Avec une voix distraite, sans couleur: J’irai peut-être à Alger. Je ne peux même pas affirmer l’avoir dit moi-même. C’est plutôt l’autre voix qui a prononcé ces mots comme pour les essayer. J’ai entendu l’hésitation. La probabilité d’aller à Alger m’était si faible. Je n’ai pas dit : j’irai. Je ne sais pas pourquoi j’ai avancé cette phrase vers ma mère à ce moment-là. Ce n’était qu’une phrase. J’essayais l’hypothèse. Il se peut que j’aie voulu en éprouver la résistance à la réalité. La faire sortir de l’abri de la fiction » (10).

L’écriture ne doit pas être cela. Elle doit vouloir dire quelque chose. Qu’elle y arrive difficilement, c’est possible. Mais elle est là pour essayer de dire quelque chose. « La pensée ne veut rien dire », explique Derrida de son côté. On ne pourrait dire que : « Ça pense », « Il y a de la pensée ». Mais elle ne voudrait rien dire. Faut-il alors écrire pour laisser une simple trace ? Elle-même vouée à disparaître ?

Qu’en est-il maintenant de la déconstruction du monde ? Il y a toujours eu plusieurs visions du monde, supposant un écart plus ou moins grand entre la façon dont il nous apparaît, par les phénomènes, et ce qu’il est vraiment, le noumène (11), la réalité en soi. Ces variations amènent, soit, à partir de l’expérience, à remonter vers les idées (induction), soit, à partir des idées, à descendre vers les expériences (déduction) [du général au particulier : par exemple « Les hommes sont mortels. Socrate est un homme. Socrate est donc mortel »].

Un monde authentiquement faux

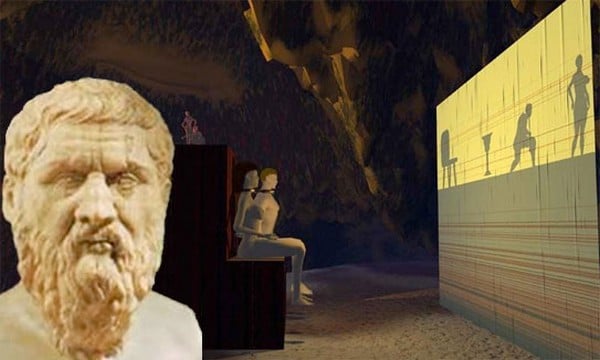

Platon. On assiste actuellement au renversement du mythe de la caverne

Nous vivons actuellement un renversement de nos visions du monde. Il ne s’agit plus de simples réinterprétations. C’est le renversement du Mythe de la caverne (12). Ce que nous voyons n’est pas une illusion, ce n’est pas l’image très déformée, trompeuse de choses réelles, c’est vraiment l’image d’un monde authentiquement faux. Guy Debord a magistralement expliqué cela : « Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux » (13). Le monde devient un fantôme, et en même temps il ne cesse de se regarder du fait de la disparition de tous les horizons (14). Notamment de l’idée de Dieu, de l’idée de patrie, de l’idée d’historicité. En Occident, du moins, l’idée de Dieu est morte. Et L’idée de patrie s’est endormie. Or, comme l’a montré Günther Anders (15), quand les fantômes se rapprochent, c’est le réel qui s’éloigne et devient fantomatique. « Puisque le démon ou le dieu marcionien (16) qui condamne l’homme à exister en tant qu’instrument – quand il ne le transforme pas, purement et simplement, en instrument – n’existait pas, l’homme a inventé ce dieu. Il s’est même permis de jouer lui-même le rôle de ce nouveau dieu. Mais il n’a joué ce rôle que pour pouvoir s’infliger à lui-même les coups qu’il ne pouvait pas recevoir des autres dieux. C’est dans le seul but de devenir un esclave d’un nouveau genre qu’il est devenu maître. » En d’autres termes, l’homme s’est choséifié. Loin de se projeter dans le monde, il se projette maintenant dans les choses qu’il produit comme succédanés du monde.

La déconstruction du monde a amené la déconstruction des images. Sans visions du monde, pas d’images du monde. L’image devient simulacre, et même simule le simulacre. Elle devient un jeu, et non plus un enjeu. Une part importante de l’art étant de l’image, l’art connaît le même destin. L’art ne représente plus rien. Les icônes disparaissent et laissent la place aux idoles. Or, l’idole ne renvoie qu’à elle-même tandis que l’icône laisse passer une vénération, elle n’est pas à elle-même sa propre fin.

La terre n’est plus le centre du monde depuis Copernic. Dieu n’est plus non plus le centre du monde depuis Kant, qui met le sujet humain au centre du monde. Depuis Nietzsche, le sujet lui-même n’est plus au centre du monde, il est traversé par un faisceau de forces psychiques et, depuis Freud, complétant sur ce point Nietzsche, « le moi n’est pas maître dans sa propre maison ». Le logos n’est plus au centre du monde, a voulu montrer Jacques Derrida, et ce logos [de l’homme] est d’autant plus en ruine que l’homme n’existe pas, comme l’a expliqué Michel Foucault (17). C’est la grande dislocation. « Les signes de la dislocation sont le sceau d’authenticité de l’art moderne, ce par quoi il nie désespérément la clôture du toujours-semblable. L’explosion est l’un de ses invariants. L’énergie antitraditionaliste devient un tourbillon vorace. Dans cette mesure, l’art moderne est un mythe tourné contre lui-même ; son caractère intemporel devient catastrophe de l’instant qui brise la continuité temporelle », écrit Theodor Adorno (18).

« L’homme est un Dieu pour l’homme »

Le corps de l’homme est la dernière substance touchée par la déconstruction. Déjà, Descartes avait assimilé l’animal à une machine (19), une « machine perfectionnée » disait-il, que l’on pourra un jour fabriquer. Puis La Mettrie avait étendu cette définition à l’homme (20). Nous serions un simple assemblage de rouages, et de neurones dira-t-on plus tard. En conséquence, tout, chez l’homme, peut être réparé et réagencé. Tout est question de pièces à changer. Plus besoin d’avoir une vue d’ensemble de l’homme. Prenons le cas de l’homme malade, par exemple. On peut opérer à distance ; mieux : un robot peut nous opérer à distance. Ainsi naît un homme artificiel. Au sens propre : l’homme comme une somme d’artifices. Des néo-organes et des néo-désirs sont greffés sur l’homme. C’est la réalisation du projet de Francis Bacon dans Le Nouvel Organon (21) [un organon est un instrument] : « L’homme est un Dieu pour l’homme » (22). En quel sens ? Par ses créations et inventions qui sont « comme autant de créations et d’imitations des œuvres divines », dit Bacon. L’homme devient la démesure même, guetté par l’hubris. Se croyant maître de la nature, et au nom de Dieu, il peut « prendre la route du mal tout comme du bien » (23), dit Sophocle. Mais ce qui était chez Sophocle conscience du tragique et du hors-limite qui nous guette devient inconscience et négation des limites. L’homme devient le deinos, que l’on traduit parfois par le merveilleux mais qui désigne aussi le terrible.

L’homme réduit à un assemblage de pièces, maître de lui-même et son destin, fabricant de ses propres recompositions, choisissant non plus seulement son orientation sexuelle mais son genre (« Si je veux être homme bien que né femme, c’est mon choix »), tout ce qui paraît constituer l’unité humaine est nié ou dévalué. Etre un animal politique ? Issu d’un peuple et d’une culture ? Tout cela est nié. Nous sommes tous « égaux ». Certes. Il est impossible de hiérarchiser les hommes et les cultures et de dire qu’un Tasmanien ou un Turc vaut plus, ou moins, qu’un Français. Mais, en langage postmoderne, cela veut dire : « Nous sommes tous pareils ». Tous identiques. L’homme relève désormais d’un genre neutre, sans sexe ni race ni ethnie ni culture. La marche vers la suppression de la culture générale dans les grandes écoles est très caractéristique. Il s’agit de nier que la contextualisation culturelle informe même les choix techniques. Il s’agit de nier que l’on accède à une culture universelle par les cultures particulières.

Multitudes et masses

Si aucune culture ne peut plus être centrale, on valorise néanmoins les marges culturelles. Marginaux, immigrés, sans-papiers, « migrants » : ce sont eux qui sont dans le vrai car ils sont hors normes. Tant qu’ils le restent, ils seront valorisés. « Multitudes et masses informes, surtout, restez le ! » L’important, dans la logique de l’idéologie dominante, c’est de discréditer tout projet politique. C’est d’empêcher toute cristallisation. C’est d’être un obstacle à toute solidification politique et humaine. C’est de maintenir toute substance en état liquide, gazeux, informe. Les communautés ? Très bien, du moment qu’elles sont éphémères. La politique ? Très bien, du moment que c’est une « flash mob » pour réclamer la gratuité d’un concert de rap ou la piétonisation de 2 km de berge de Seine. Du moment que cela n’engage à rien, tout est permis. Surenchérir sur l’insignifiance est même encouragé.

L’indifférenciation est partout promue : « Le talent n’a pas de couleur, pas de genre, pas d’origine », clame une fondation parmi d’autres, toutes pour « la diversité », car cette diversité supposée est l’idéologie du Capital. Au nom de l’antiracisme, les origines, les cultures, ethnies et races non européennes sont seules valorisées, manifestant ainsi une obsession raciale à l’envers. Le droit à tous les droits est demandé pour tous, anciens issus de centaines de générations de Français comme tous nouveaux dans la « patrie des droits de l’homme » (sans qualités). Tout ceci aboutit à ce qu’avait déjà vu un personnage de Dostoïevski : « On part de la liberté illimitée pour aboutir au despotisme illimité » (24).

Mais l’essentiel est ailleurs. A quoi sert l’éloge des diversités apparentes, telles celles de la couleur de peau ? A cacher bien mal l’homogénéisation des idées. Le système veut faire des personnes « issues de la diversité » (je croyais que les origines ne comptaient pour rien, et voilà qu’elles sont importantes) de bons fonctionnaires de la mégamachine capitaliste. Ils n’ont pas d’idées sauf le « refus de l’exclusion », ils ne comprennent rien à l’histoire sauf le rappel des « heures les plus sombres de notre histoire ». Formule pratique quand l’on s’adresse à des gens qui ne comprennent rien à l’histoire, et tout a été fait pour qu’ils n’y comprennent rien par une vaste entreprise de décérébration mentale.

Les naïfs, les incultes et les empêtrés dans la « moraline » (25) sont les derniers hommes. C’est « le bonhomme en kit qui ne baise qu’avec sa capote, qui respecte toutes les minorités, qui réprouve le travail au noir, la double vie, l’évasion fiscale, les disjonctages salutaires, qui trouve la pornographie moins excitante que la tendresse, qui ne peut plus juger un livre ou un film que pour ce qu’il n’est pas, par définition, c’est-à-dire un manifeste (…) C’est l’ère du vide, mais juridique, la bacchanale des trous sans fond » (26).

De l’assimilation à la « société inclusive »

Cette ère du vide est aussi l’ère de l’immigration de masse par appel d’air. Puisque nous ne sommes rien, puisque nous n’imposons rien, pourquoi ne pas venir chez nous sans faire le moindre effort ? « Venez comme vous êtes » : c’est le slogan d’une grande chaîne de « fast food ». C’est aussi la politique d’immigration menée par nos gouvernements depuis plusieurs décennies. « La France a abandonné le concept d’assimilation, jugé trop unilatéral, elle lui a préféré le paradigme plus ouvert de l’intégration, mais celle-ci ne fonctionne plus, au point même que certains lui substituent l’idée de société inclusive. Comme si c’était en ne demandant plus rien à nos hôtes que nous réussirions à établir avec eux un modus vivendi et que le “vivre ensemble” retrouverait son harmonie perdue. Ces replis successifs témoignent de l’extrême difficulté de faire cohabiter, à l’intérieur d’une même communauté, des peuples qui ne partagent pas les mêmes principes, ni les mêmes traditions, ni le même idéal », écrit Alain Finkielkraut (27).

Pourtant, si le dernier livre auquel travaillait Albert Camus s’appelle Le Premier Homme, c’est qu’un recommencement est imaginable. Se souvenir, c’est imaginer une suite et un retour. Il faut imaginer ce premier homme qui est un nouvel homme et, plus encore, qui sera à nouveau un homme. Cet homme enfin revenu dans le pays des hommes, il ne peut être de nulle part. Il met l’œuvre avant l’espérance, comme le recommandait Alain (28). Il recherche ce qui est nécessaire avant d’en chercher les conditions de possibilité. Saint-Exupéry expliquait qu’il faut vivre « pour une chose profondément et pour mille autres suffisamment ». L’aliénation par la raison technique et marchande va de pair avec la fin de la liberté de nos peuples. C’est celle-ci qu’il faut tenter de sauver. Saint-Exupéry disait encore : « On ne peut être à la fois responsable et désespéré ».

Pierre Le Vigan

Notes :

1) Et même à partir de Descartes qui déduit tout le réel de l’existence de Dieu mais met au centre de la connaissance de Dieu et du reste la volonté. Or il s’agit, bien sûr, de la volonté de l’homme.

2) Le désir s’appuie sur la volonté (je veux telle chose et je veux m’en donner les moyens), la pulsion suppose au contraire l’annulation de la volonté (je suis prisonnier de ma pulsion).

3) Ainsi parlait Zarathoustra, prologue.

4) Fondements de la métaphysique des mœurs, 1785 ; Critique de la raison pratique, 1788.

5) Günther Anders est un des premiers à avoir appelé l’attention sur la dimension philosophique et anthropologique de l’œuvre de Kafka, et ce en 1934. G. Anders note : «Kafka détraque l’aspect apparemment normal de notre monde détraqué ».

6) Livre parodié avec brio avec La Première Gorgée de sperme de Fellacia Dessert, 1998.

7) Grasset, 2015.

8) « La fin de la politique [son but] sera le bien proprement humain », écrit Aristote.

9) Cf. Christian Combaz, Le Figarovox, 19 septembre 2014.

10) Si près, Galilée, 2007.

11) Pur objet de l’entendement relevant de l’intuition non sensible. Le noumène est l’autre du phénomène, ce dernier étant la réalité pour soi.

12) Platon, République, livre VII. Il s’agit plus d’une allégorie que d’un mythe au demeurant.

13) La Société du spectacle, 1967.

14) Bien analysé notamment par Charles Taylor, Les sources du moi. La formation de l’identité moderne, Seuil, 1998

15) L’obsolescence de l’homme. Sur l’âme à l’époque de la deuxième révolution industrielle, 1956

16) Pour Marcion, Ier siècle ap. JC, Jésus n’est pas le messie. Un Dieu d’amour s’oppose au Dieu de colère et de justice. Le christianisme de Marcion est déjudaïsé.

17) Michel Foucault peut et doit être soumis à la critique mais sans le caricaturer. Il ne plaide pas pour la disparition de l’homme mais constate que la raison analytique, poussée à l’extrême, tend à faire disparaître l’homme.

18) Théorie esthétique, 1970.

19) Discours de la méthode, 1637.

20) L’Homme machine, 1747.

21) 1620. Le titre évoque, bien sûr, Aristote.

22) Novum Organum. Aphorisme 129.

23) Antigone. Le chœur.

24) Les Possédés, 1871. Livre aussi appelé Les démons.

25) A écouter : Jean-Charles Darmon, « La “moraline” et les moralistes », https://www.canal-u.tv/video/universite_de_tous_les_savoirs/

26) Philippe Muray, « L’envie de pénal » in Essais, Belles Lettres, 2010.

27) L’Express, 7 octobre 2015. Finkielkraut écrit aussi que « Contrairement à ce que réclame Marine Le Pen, il faut coûte que coûte maintenir vivant le droit d’asile». Je ne sais si c’est ce que réclame Marine Le Pen, que je n’ai pas suivie d’aussi près qu’Alain Finkielkraut dans ses propos. Il me paraît évident que l’on ne peut maintenir un droit qui s’impose à nous sans possibilité de choisir qui on accueille. Il est non moins évident qu’il faut maintenir un droit de solliciter l’asile. Dont la réponse pourrait être négative, et surtout suivie d’effets, c’est-à-dire d’une expulsion, ce qui n’est pas le cas sauf de manière anecdotique aujourd’hui.

28) Propos sur le bonheur, 1928. « La foi est la première vertu, et l’espérance n’est que la seconde ; car il faut commencer sans aucune espérance, et l’espérance vient de l’accroissement et du progrès [de l’œuvre].»

Source : Métamag